Hallo Kinder!

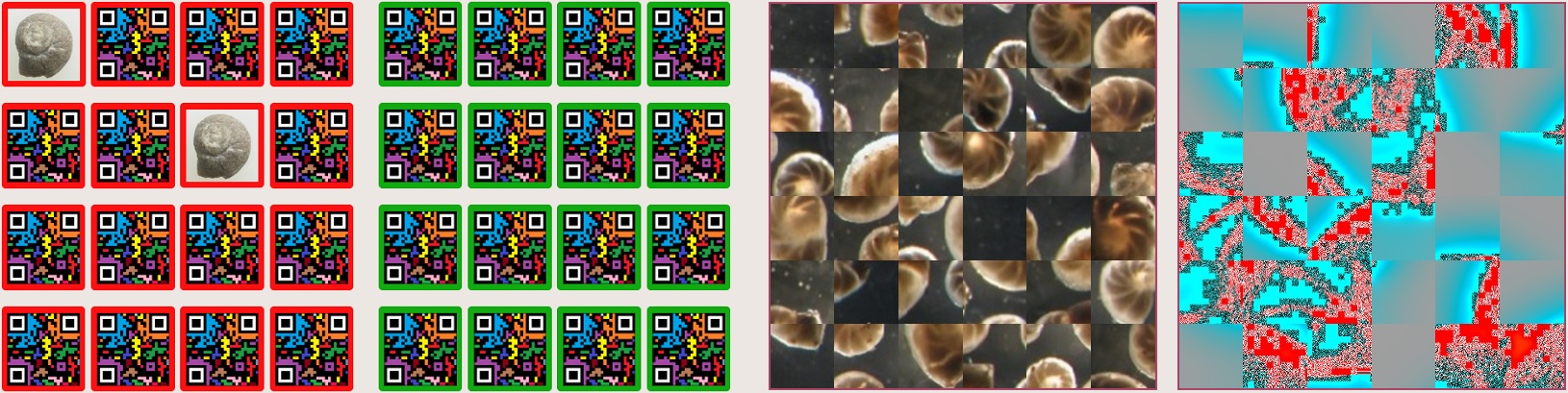

Lustige Rätsel und interessante Fragen. Hier findet Ihr Spiele für neugierige Kinder und interessierte Eltern.

▸ Rätsel Strandfunde▸ Rätsel Fossilien

▸ Memory Fossilien

▸ Memory Mikrofossilien

▸ Puzzle Fossilien

▸ Puzzle "Farben"

▸ Drei gewinnt - Tic Tac Toe

Viel Spaß. Hat Euch das Rätsel gefallen, dann schreibt uns doch:

Eugen Zurholt - Sammler, Freund und Museumsgründer

Im Alter von 85 Jahren ist der Sammler, Gründer und Leiter des Museum Zurholt am Samstag, den 2.4.2016 gestorben.

Im Alter von 85 Jahren ist der Sammler, Gründer und Leiter des Museum Zurholt am Samstag, den 2.4.2016 gestorben.

Noch in Eugen Zurholts Generation galt die Evolutionstheorie im katholischen Münsterland als Blasphemie und die Interpretation von Fossilien als Nachweis der Evolutionstheorie war ketzerischer Unglaube. Eugen Zurholt ließ sich jedoch davon nicht abhalten und baute in rund 20 Jahren eine Sammlung auf, die auch unter Fachleuten Anerkennung genießt.

Wir haben Eugen Zurholt aber nicht nur als Sammler und engagierten Streiter für die regionale Geologiegeschichte kennengelert, sondern auch als einen begeisterten Heimatforscher, der mit seiner unvergleichlichen Art und Erzählweise Zuhörer begeistern konnte, indem er es schaffte, regionale Geologie mit Anekdoten aus dem Münsterland zu verbinden.

Mit Eugen Zurholt und seiner Frau Mariele verbindet uns nicht nur die gemeinsame Sammelleidenschaft, sondern auch eine mit den Jahren gewachsene persönliche Freundschaft.

Wir werden Dein Schaffen weiterführen.

Ade Eugen.

Dr. Hans-Georg Hettwer, Prof. Dr. Herbert Kroll, Eugen Müsch, Peter Krabbe

Gesteine unter dem Mikroskop

Gesteine im Detail

Man kann Gesteine und die Minerale, die sie aufbauen, nicht nur mit bloßem Auge oder mit der Lupe betrachten, sondern auch mit dem Mikroskop, und zwar im durchfallenden Licht. Dazu muss man ein Gesteinsplättchen nur dünn genug schleifen, dann wird es durchsichtig.

Und das geht so: Aus einem Gesteinshandstück sägt man zuerst ein kleines Stück heraus, ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel. Davon wird eine millimeterdicke Scheibe abgeschnitten, auf ein Glasplättchen geklebt und mit Schleifpulver (z. B. Korund) auf eine Dicke von 0.03 mm heruntergeschliffen. Fertig ist der Dünnschliff.

Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat eine Dicke von 0,15 mm. Mit anderen Worten, der im Mikroskop betrachtete Dünnschliff besitzt nur ein Fünftel der Dicke eines menschlichen Haars. Viele solcher Dünnschliffe sind im Institut für Mineralogie der Universität Münster hergestellt worden und können unter einem hochwertigen Polarisationsmikroskop, welches das Institut als Leihgabe dem Museum zur Verfügung gestellt hat, betrachtet werden.

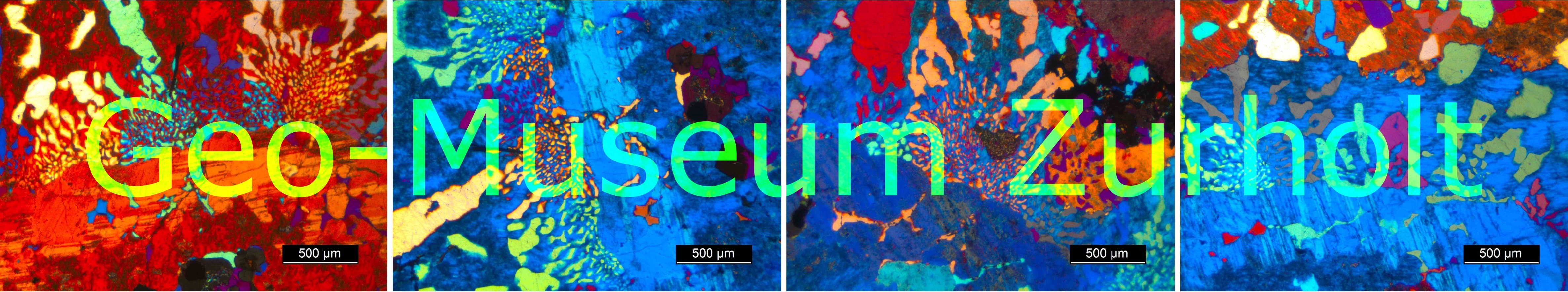

Die folgenden Bilder zeigen an zwei ganz unterschiedlichen Gesteinen, welche Formen- und Farbenpracht Sie erwartet und welchen Detailreichtum diese Bilder besitzen.

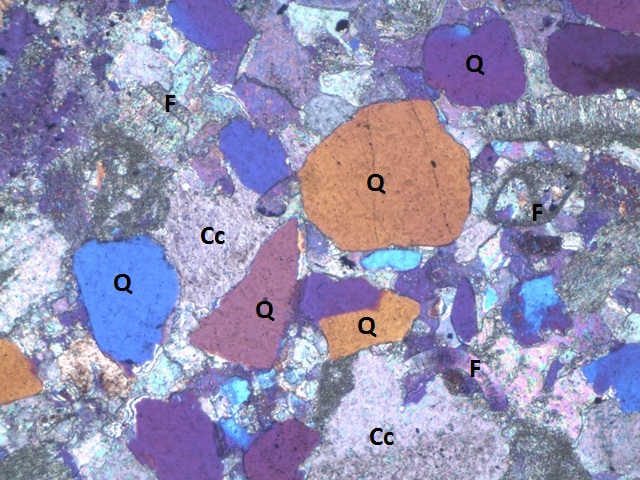

Dünnschliff des Altenberger Kalksteins unter dem Mikroskop betrachtet

Die unten dargestellten Bilder zeigen verschiedene Bereiche aus dem gleichen Dünnschliff.

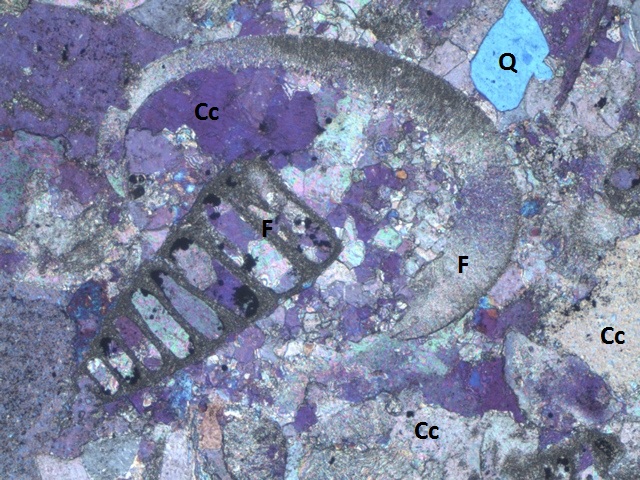

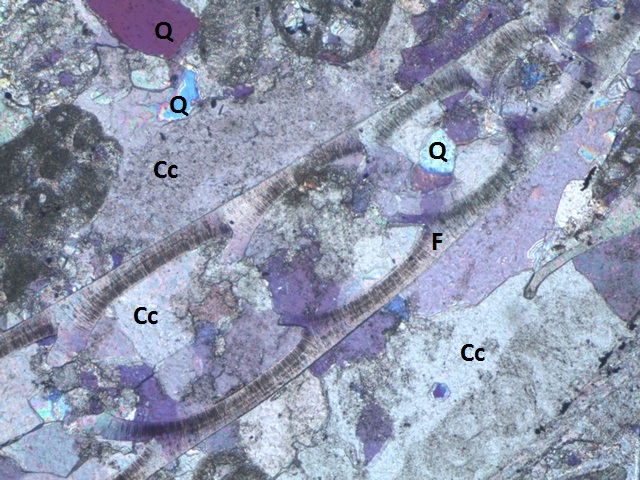

Abb.: Fossil-Bruchstück in Kalkstein, Fundort Altenberge, Dünnschliff-Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen

Gesteinsbestandteile

Sind Bereiche des Gesteins ausschließlich aus Calcit (Cc, Kalk) aufgebaut, siehe Abb. links unten, so zeichnet sich dies durch geringe Farbabstufungen aus.

Dagegen lassen sich vorhandene Quarzkörner (Q) durch ihre klaren rötlichen und blauen Farben gut vom Hauptbestandteil Calcit (Cc) unterscheiden. Ebenso sind zahlreiche Fossilienreste (F) zu erkennen.

Abb. Links: Zu einem "Pflastergefüge" miteinander verwachsene Calcit-Körner (Cc), Bild öffnen

Abb. Rechts: Lokale Anreicherung von Quarz-Körnern (Q), Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen

Fossilienreste

Im gleichen Dünnschliff sind gut erhaltene Fossilienreste zu sehen. Die vier Bildbereiche unten zeigen verschiedene Foraminiferen und Muschelbruchstücke.

Abbildungen (oben): Bruchstücke von Fossilien (F), verkittet durch Calcit (Cc) sowie einige eingestreute Quarz(Q)-Körner, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster.

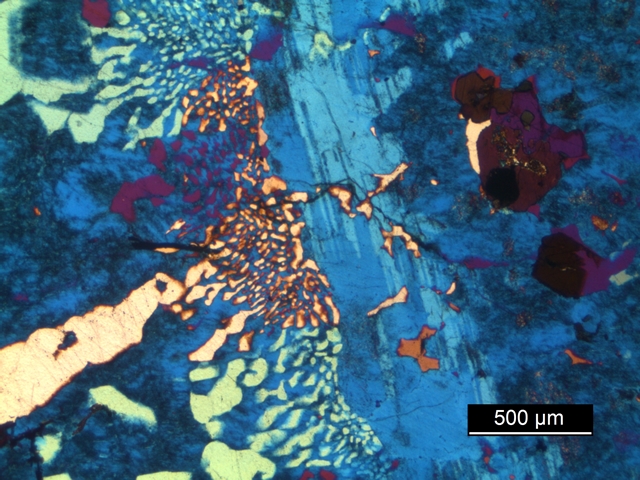

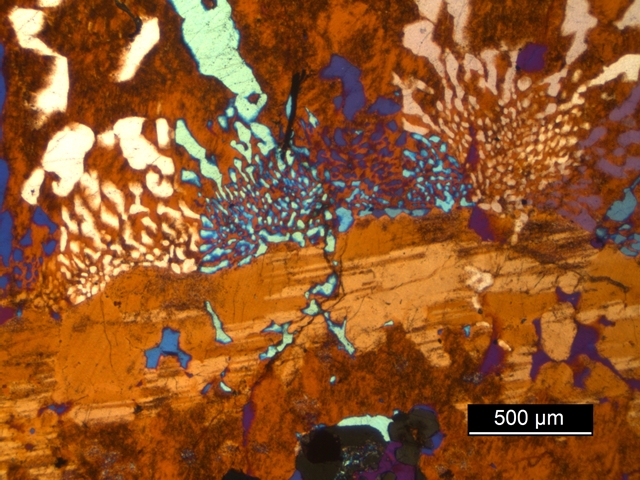

Dünnschliff eines Rapakivi-Granits unter dem Mikroskop betrachtet

Der Fund, Päparation und Bearbeitungsschritte

Dieser Feldlesestein wurde während der Saale-Kaltzeit von der Ostsee-Insel Aland (Finnland) nach Altenberge transportiert.

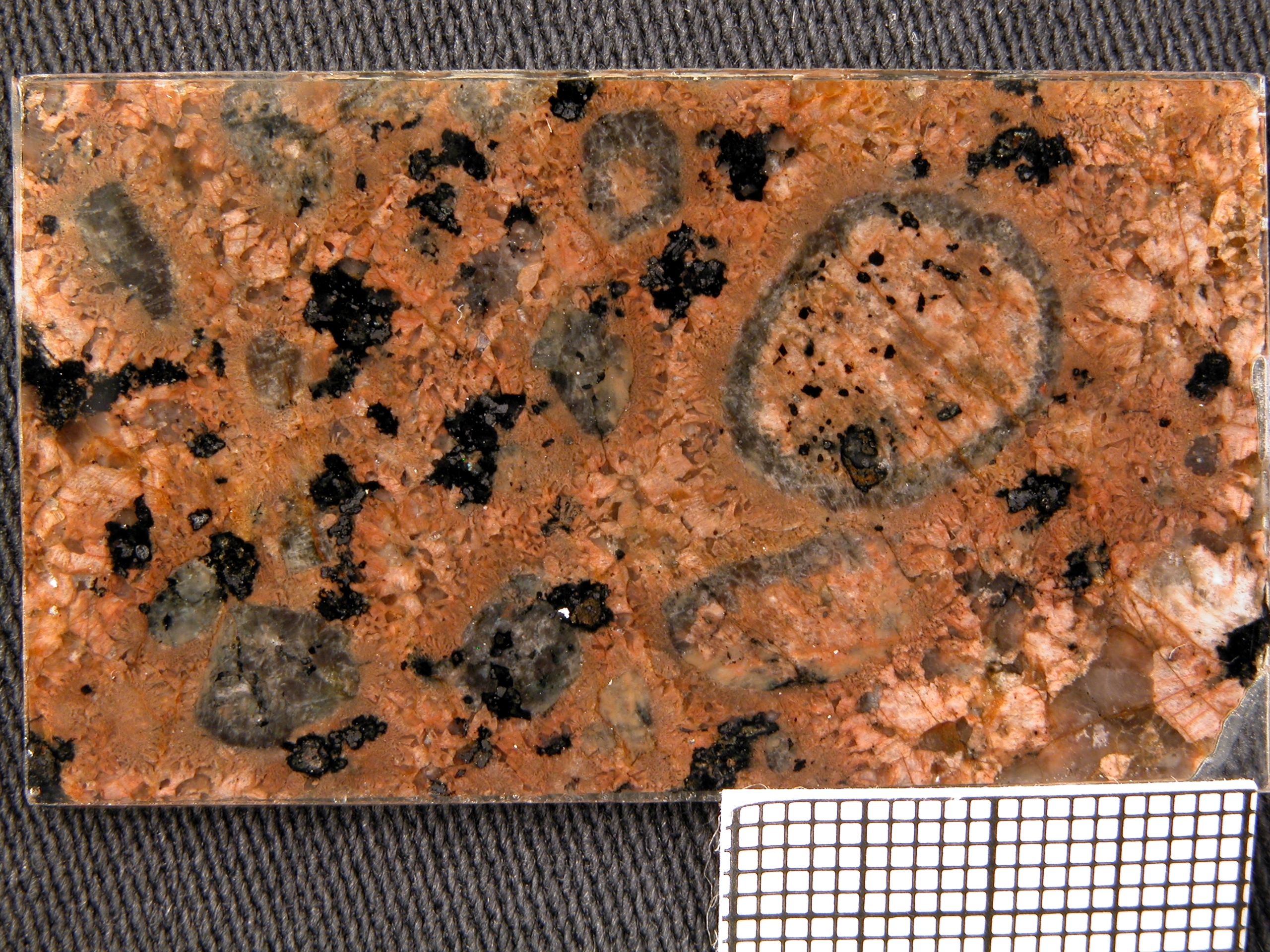

Abb. Links: Schnittfläche des Rapakivi-Granits, Bild öffnen

Abb. Rechts: Zur Vorbereitung eines Dünnschliffs herausgesägte Scheibe (46 x 26 x 1 mm), Foto: Chr. Midddendorf, Universität Münster, Bild öffnen

Die herausgesägte Scheibe wird auf einer Schleifmaschine auf eine Dicke von 0,03 mm heruntergeschliffen, ist dann für das Licht durchlässig und kann unter dem Mikroskop betrachtet werden.

Magmatische Herkunft

Der Rapakivi-Granit ist magmatischer Herkunft. Schon mit bloßem Auge und erst recht in der mikroskopischen Vergrößerung sind die Minerale zu erkennen, die in großer Tiefe bei der Erstarrung der glutflüssigen Schmelze (Magma) gewachsen sind. Sein Ursprung ist also ein ganz anderer als der des Altenberger Steins, der aus Ablagerungen in Küstennähe entstanden ist.

Abb. Links: Dunkelblau: K-Feldspat (Kali-Feldspat); hellblau-gestreift: (Na,Ca)-Feldspat; hellblau und hellrötlich: "Protuberanzen" von Quarz, Bild öffnen

Abb. Rechts: Durch Drehung der Probe geänderter Farbeindruck; Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen

Eiszeit und Eiszeit-Zeugen oder: Altenberge unter Gletschern

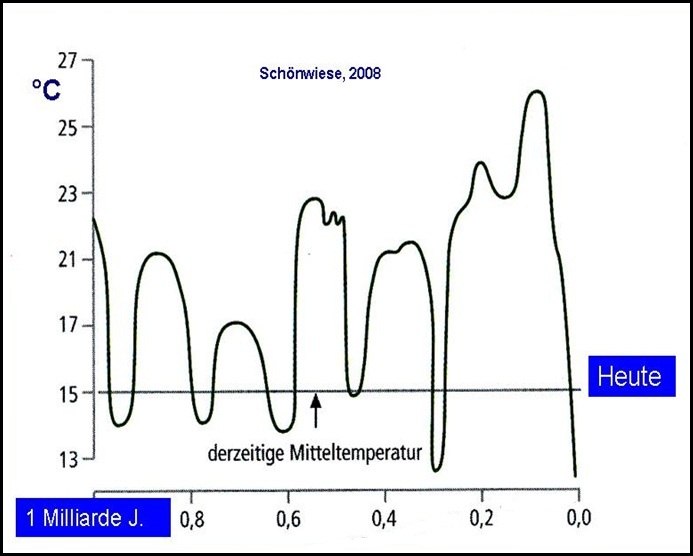

Das Klima der vergangenen 1 Mrd. Jahre

Das Klima auf der Erde unterlag in der geologischen Vergangenheit starken Schwankungen. Während der meisten Zeit, z. B. im Mesozoikum, als die Dinosaurier lebten, war es viel wärmer als heute. Nord- und Südpol waren eisfrei. Nach dem Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren (Mio J.) wurde es allmählich kälter. Zuerst vereiste der Südpol - vor 35 Mio J. - und seit 2,6 Mio J. ist auch der Nordpol das ganze Jahr über eisbedeckt. Eine solche Zeit, in der beide Pole eisbedeckt sind, nennt man Eiszeitalter.

Abb.: Geschichte der mittleren Jahrestemperatur über eine Milliarde Jahre, Quelle: Schönwiese (2008) [2008Schönwiese], Bild öffnen

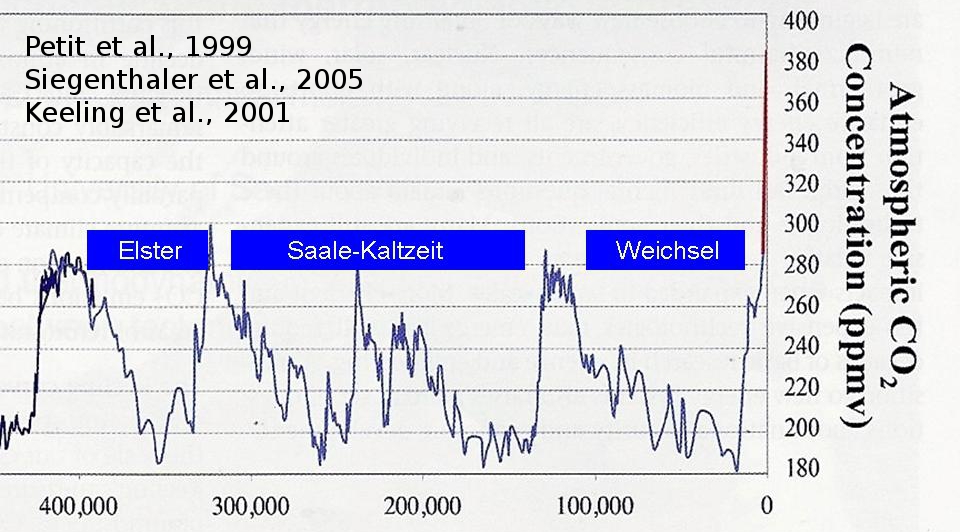

Die jüngere Klima-Geschichte der letzten 400.000 Jahre

Es klingt seltsam, dass wir heute in einem Eiszeitalter leben sollen. Tatsächlich ist es so: Wir leben in einer Warmphase der Eiszeit, und diese Warmphase - gekennzeichnet durch eine weltweite mittlere Jahrestemperatur von 15°C - dauert erst 11600 Jahre. Vorher wechselten sich kurze Warmzeiten mit langen Kaltzeiten ab. Das haben Geochemiker durch die Analyse von Luftbläschen herausgefunden, die im Eis eingeschlossen sind, das man in Grönland und der Antarktis über mehrere Kilometer Tiefe durchbohrt hat.

Das Diagramm unten zeigt das Auf und Ab des Treibhausgases Kohlendioxid und damit indirekt das Auf und Ab der Temperatur im Zeitraum der letzten 400.000 Jahren (links im Diagramm) bis heute (0, rechts im Diagramm).

Man beachte: Der Kohlendioxid-Gehalt der Luft hat in den letzten 400.000 Jahren den Korridor zwischen 180 ppm (Kaltzeit) und 280 ppm (Warmzeit) nie verlassen. Seit Beginn der Industrialisierung aber schießt der Kohlendioxid-Gehalt in die Höhe auf heute 400 ppm. Was die Natur in den letzten 400.000 Jahren nicht geschafft hat, das hat der Mensch in 150 Jahren geschafft.

Abb.: Geschichte der mittleren Jahrestemperatur modifiziert nach Schrag 2007 [2007Schrag], Quelle: Schönwiese (2008) [2008Schönwiese], Bild öffnen

Gletscher als Transportmittel

Durch die Bewegung der Gletscher aus Skandinavien wurden gewaltige Mengen Gestein nach Süden transportiert ("eiszeitliche Geschiebe"). Die Gletscher überfuhren während der vorletzten Kaltzeit vor 330.000 bis 115.000 Jahren (Saale-Kaltzeit) das Münsterland und kamen erst am Rand des Sauerlandes zum Stehen (gelbe Linie in der Karte unten). Der Eispanzer über Altenberge hatte eine Mächtigkeit von 200 bis 300 Metern Dicke.

Während der letzten Kaltzeit (Weichsel-Kaltzeit) war das Münsterland eine Tundrenlandschaft. Das Eis erreichte nur noch den nordöstlichen Teil Deutschlands (rote Linie in der Karte unten).

Abb.: Kaltzeiten in Norddeutschland, Quelle: www.kristallin.de

Dass ein Gletscher Geröll über große Entfernungen transportiert, zeigen noch heute existierende Gletscher. Aktuell ist mit 77 Kilometer Länge der Fedtschenko-Gletscher im Pamir (Tadschikistan) der längste außerpolare Talgletscher (www.gletscher-info.de).

Und auch die Abbildung vom Gletscher Bucher (Alaska) unten zeigt eindrucksvoll, wie sich als erkennbare Streifung eine tonnenschwere Geröllfracht mit dem Gletscher in Richtung Tal bewegt.

Abb.: Gletscher Bucher (Alaska), Foto © Andrew Alden, http://geology.about.com, unter Lizenz von "educational fair use"

Die Gletscher der Alpen bewegen sich jedes Jahr zwischen 30 und 150 Meter. Im Himalaya können es 500 bis 1500 Meter sein und in Grönland wurden 3000 bis 30.000 Meter pro Jahr gemessen, was einer Geschindigkeit von 10 bis 30 Metern pro Tag entspricht (www.gletscher-info.de). Als Indiz für den Transport der Gesteine an der Sohle der Gletscher findet man auf den Geröllen und Findlingen sowie in der felsigen skandinavischen Herkunftsregion Schleifspuren (Gletscherschrammen).

In Norwegen und Schweden findet man auch heute noch großflächige und gut erhaltene Gesteinsflächen mit Gletscherschrammen, beispielsweise auf der Insel Åland (Fin) oder auf Skälö (Schweden).

Abb.: Gletscherspuren auf der Insel Aland (Fin), Foto: www.kristallin.de

Abb.: Gletscherspuren auf der Insel Skälö (S), Foto: www.kristallin.de

Die beiden Abbildungen unten veranschaulichen eindrucksvoll die Wirkung eines Gletschers auf das angrenzende Gestein und den Materialtransport. In der Abb. unten links sieht man, wie sich durch das Zermahlen des Gletscheruntergrundes eine deutliche Sand- und Geröllschicht ausbildet, die nach dem Abschmelzen des Gletschers als Endmoräne zurück bleibt.

In Abb. unten rechts sieht man ein Sedimentpaket in Narachaamspos in Kaokoveld (Namibia, Afrika), das vermutlich von einem ehemaligen Gletscher abgelagert wurde. Die Sedimentschicht ist sehr ähnlich aufgebaut wie die in der Abb. links. Das Schichtpaket in Abb. rechts ist jedoch erheblich dicker und in ihr sind zahlreiche große Geschiebe-Findlinge zu sehen. Zur Einschätzung der Mächtigkeit sind Personen auf den Fotos mit abgebildet.

Abb.: Gletscherquerschnitt, Taylor Glacier, Antarktis, Foto © Michael Hambrey (glaciers-online.net)

Abb.: Gletscherablagerungen in Namibia, Foto © Michael Hambrey (glaciers-online.net)

Funde von eiszeitlichen Geschiebe-Findlingen aus Altenberge

Die von den Gletschern transportierten Geschiebe treten häufig offen auf den Feldern zutage. Größere Geschiebe (Findlinge) können mehrere Tonnen wiegen und werden immer wieder bei Erdarbeiten gefunden, so auch 2012 im Neubaugebiet an der Billerbecker Straße in Altenberge.

Im Museum sind zahlreiche kleine und große Geschiebe ausgestellt. Wenn man sie auf den Feldern aufliest, sehen sie zunächst alle gleich schmutzig und unscheinbar aus. Wenn sie aber gesäubert sind und dann durchgesägt und poliert werden, offenbaren sie eine verblüffende Vielfalt und Schönheit.

Zahlreiche solcher Geschiebe sind im Institut für Mineralogie der Universität Münster präpariert worden und sind im Museum zu sehen. Die Gesteinsbestimmung erfolgte durch Dr. C. Schmitt-Riegraf und Prof. Dr. H. Kroll, Universität Münster. Wenn Sie sich mehr für Geschiebestimmung interessieren, so finden Sie weitere Informationen unter www.kristallin.de.

Die folgenden Ausstellungsstücke zeigen eine kleine Übersicht über die Geschiebe-Funde, die Sie im Museum anschauen können. Die Fundstücke wurden zersägt und nachbearbeitet und zeigen mit dem inneren Mineralaufbau erst ihre wahre Schönheit:

Hälleflinta (metamorpher Quarzporphyr, ehem. Vulkangestein)

Hälleflinta-Geschiebe, Inv. Nr. 1

Hälleflinta-Geschiebe, Inv. Nr. 1

Abb.: Schnittfläche Hälleflinta, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Hornblende-Gabbro mit heller Quarzschliere

Hornblende-Geschiebe, Inv. Nr. 3

Hornblende-Geschiebe, Inv. Nr. 3

Abb.: Schnittfläche Hornblende-Gabbro mit heller Quarzschliere, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Grauwacke mit zerscherten hellen Quarzgängen

Grauwacke-Geschiebe, Inv. Nr. 4

Grauwacke-Geschiebe, Inv. Nr. 4

Abb.: Schnittfläche Grauwacke mit zerscherten hellen Quarzgängen, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Hornfels

Hornfels-Geschiebe, Inv. Nr. 5

Hornfels-Geschiebe, Inv. Nr. 5

Abb.: Schnittfläche Hornfels, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Feinkörniger Quarzit mit Quarz-gefüllten hellen Gängen

Quarzit-Geschiebe, Inv. Nr. 23

Quarzit-Geschiebe, Inv. Nr. 23

Abb.: Schnittfläche Quarzit mit Quarz-gefüllten hellen Gängen, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Metadiorit mit eingelagerten Granitgängen

Metadiorit-Geschiebe, Inv. Nr. 19

Metadiorit-Geschiebe, Inv. Nr. 19

Abb.: Schnittfläche Metadiorit mit Granitgängen, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Hornblende-Uralit-Diabas

Diabas-Geschiebe, Inv. Nr. 20

Diabas-Geschiebe, Inv. Nr. 20

Abb.: Schnittfläche Hornblende-Uralit-Diabas, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Åland Quarzporphyr

Quarzporphyr-Geschiebe, Inv. Nr. 25

Quarzporphyr-Geschiebe, Inv. Nr. 25

Abb.: Schnittfläche Åland Quarzporphyr, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Paskallavik-Porphyr

Porphyr-Geschiebe, Inv. Nr. 26

Porphyr-Geschiebe, Inv. Nr. 26

Abb.: Schnittfläche Paskallavik-Porphyr, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Brekzie: kantige Quarzstücke in feinkörniger homogener Matrix

Geschiebe-Brekzie, Inv. Nr. 30

Geschiebe-Brekzie, Inv. Nr. 30

Abb.: Schnittfläche Geschiebe-Brekzie, kantige Quarzstücke homogener Matrix, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Feingeschichteter Quarzit mit "Rostflecken"

Quarzit-Geschiebe, Inv. Nr. 21

Quarzit-Geschiebe, Inv. Nr. 21

Abb.: Schnittfläche Feingeschichteter Quarzit, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Konglomerat: Quarzgeröll in geschichteter feinkörniger Quarzitmatrix

Konglomerat Geschiebe, Inv. Nr. 32

Konglomerat Geschiebe, Inv. Nr. 32

Abb.: Schnittfläche Konglomerat: Quarzgeröll in Quarzitmatrix, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Fossilien aus Altenberge

Entstehung und Entwicklung des Lebens

Die ersten mikroskopisch kleinen Frühformen von Leben auf der Erde werden heute auf ein Alter von mehr als 3 Mrd. Jahre geschätzt. Leider weiß man hierzu nur wenig, da diese Lebewesen keine feste Kruste besaßen (Schale, Panzer oder Skelett), die sich erhalten hätte. Mit dem Vergehen der Weichteile ist damit auch der fossile Überrest verloren gegangen.

Vor etwa 540 Mio. Jahren begann die Evolution, sich rasant zu beschleunigen. Es entwickelten sich nun Lebewesen, die zumindest eine Schale, einen Panzer oder ein Skelett hatten, und die Zahl der Arten nahm deutlich zu. Damit stieg die Chance, dass nach dem Absterben und Verwesen der Weichteile die harten Bestandteile als Fossil erhalten blieben.

Die heute von uns gefundenen Fossilien dokumentieren auf eindrucksvolle Weise, wie sich im Lauf der Evolution durch die Entwicklung erfolgreicher Arten und das Aussterben der weniger robusten Arten die heutigen Lebensformen entwickelten.

So erklären sich Geologen und Paläontologen die Bildung eines Fossils

Ein Fossil kann durch verschiedene Prozesse gebildet werden. Die einzelnen Schritte werden nach Schönlaub, S. 162 [1991Schönlaub] kurz erläutert.

Zwei verschiedene Prozesse der Fossilbildung ("Versteinerung") sind dabei möglich:

-

Abdeckung des toten Körpers mit Sediment (Sand, Schlamm), das sich langsam verfestigt und mineralisiert

- Dabei umschließt das lose Material den toten Körper, während die Weichteile verwesen

- Im weiteren Verlauf verdichtet sich das lose Material und versteinert

- Schließlich dringen gelöste Stoffe in die Hohlräume der verwesten Biomasse

- In der Regel bleibt das Kalkskelett erhalten und bildet die äußere Form des Fossils

Beispiele: Versteinerte Muscheln, Korallen, Seeigel

-

Mineralisierung (Verkieselung, Pyritisierung) des Skeletts oder des Biomaterials

- Dabei dringen gelöste Stoffe in das verwesende Biomaterial ein (Knochen, Kalkgerüst)

- Die fortwährende Zufuhr an gelösten Stoffen führt zur Mineralisierung des Biomaterials

Beispiele: Belemniten, versteinertes Holz, pyritisierte Ammoniten -

Fossilien der Stein- und Braunkohle

- Unter dem Druck des Deckgebirges enstanden Steinkohle-Fossilien aus bis zu 90% Kohlenstoff

- Auch in der Braunkohle findet man Fossilien, die im engeren Sinn keine "Versteinerungen" sind

Beispiele: Tiere und Pflanzen, auch ansonsten nicht in Versteinerungen gefundene Weichteile

Fundformen eines Fossils

Die wichtigsten Formen einer Versteinerung sind:

- Der Abdruck einer Spur, z. B. eine Wurmspur oder der Fußabdruck eines Sauriers

- Die Einbettung im Sediment, z. B. einer Muschel oder eines Fisches

- Die Erahltung als Steinkern (Versteinerung eines durch Sediment gefüllten Hohlraums)

Funde von Fossilien aus Altenberge und Umgebung

Die folgenden Funde stammen aus Altenberge oder der näheren Umgebung (Abraum aus dem Ibbenbürener Kohleabbau). Sie zeigen die große Vielfalt der gefundenen Fossilienarten hier in der Region.

So findet man neben Muschel-Fossilien im Kalkstein und Geschiebelehm auch noch Ammoniten, Seelilien-Glieder, Seesterne und noch eine ganze Reihe anderer Fossilien.

Und würde man in Altenberge nur 2000 m tief bohren, so stieße man auf Kohle und die dort gefundenen Pflanzen- und Baumfossilien aus dem Ibbenbürener Kohle-Schiefer. Die gezeigten Exemplare stammen aus dem Abraum der Ibbenbürener Kohleförderung, 30 km von Altenberge entfernt.

Versteinerter Korallenstock im Altenberger Stein

Korallenstock Versteinerung, Inv. Nr. ??

Korallenstock Versteinerung, Inv. Nr. ??

Abb.: Korallenstock, Schalenerhaltung im Altenberger Stein, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Zeit: ??

Seelilienglieder, Abdrücke im Altenberger Stein

Seelilienglieder, Inv. Nr. ??

Seelilienglieder, Inv. Nr. ??

Abb.: Seelilienglieder, Abdrücke im Altenberger Stein, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Zeit: ??

Seeigel-Stachel im Altenberger Stein

Seeigel-Stachel, Inv. Nr. ??

Seeigel-Stachel, Inv. Nr. ??

Abb.: Seeigel-Stachel, Schalenerhaltung im Altenberger Stein, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Zeit: ??

Seeigel-Schale im Altenberger Stein

Seeigel-Schale, Inv. Nr. ??

Seeigel-Schale, Inv. Nr. ??

Abb.: Seeigel-Schale, Schalenerhaltung im Altenberger Stein, Foto: E. Zurholt, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Zeit: ??

Inoceramus (Muschel) im Mergel

Inoceramus (Muschel), Inv. Nr. ??

Inoceramus (Muschel), Inv. Nr. ??

Abb.: Inoceramus (Muschel), Abdruck im Mergel, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Fundort: Altenberge

Zeit: ??

Versteinerte Blätter des Pecoptens aborsensis im Steinkohleabraum (Schiefer)

Versteinerte Blätter des Pecoptens aborsensis, Inv. Nr. ??

Versteinerte Blätter des Pecoptens aborsensis, Inv. Nr. ??

Abb.: Versteinerte Blätter des Pecoptens aborsensis im Schieferabraum, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Fundort: Ibbenbüren

Zeit: ??

Baumrinde des Sigillaria elliptika im Steinkohleabraum (Schiefer)

Baumrinde Sigillaria elliptika, Inv. Nr. ??

Baumrinde Sigillaria elliptika, Inv. Nr. ??

Abb.: Baumrinde des Sigillaria elliptika im Schieferabraum, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Fundort: Ibbenbüren

Zeit: ??

Baumrinde des Lepidendron dichotomun im Steinkohleabraum (Schiefer)

Baumrinde des Lepidendron dichotomun, Inv. Nr. ??

Baumrinde des Lepidendron dichotomun, Inv. Nr. ??

Abb.: Baumrinde des Lepidendron dichotomun im Schieferabraum, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Fundort: Ibbenbüren

Zeit: ??