Die Kreidezeit im Münsterland

Absenkung des Festlandes und Überflutung des Münsterlandes

Als die Karbon-Zeit vor ca. 300 Mio. Jahren zu Ende geht, wird durch Faltungsvorgänge das Münsterland zum Festland. Es bildet den nördlichen Sporn der Rheinischen Masse (Rheinisches Schiefergebirge) und bleibt Festland und damit Abtragungsgebiet bis weit in die Kreidezeit hinein.

Noch zu deren Beginn, vor ca. 140 Mio. Jahren, verläuft die Küstenlinie in unserer Gegend ungefähr auf der Höhe Bielefeld – Rheine (siehe Karte im Poster unten). Dann senkt sich das alte Münsterländer Hochgebiet und von Norden dringt das Meer vor und verschiebt die Küste nach Süden bis an den Rand des Sauerlands. Dazu braucht es ca. 13 Mio. Jahre.

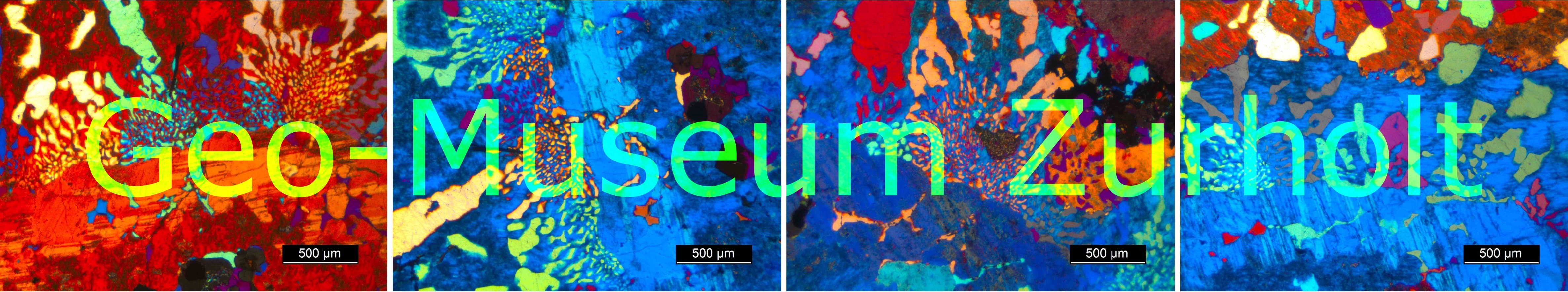

Abb.: Poster zur Kreidezeit, 2 Karten, 2 Abbildungen, Quelle: GD NRW, Poster in Originalgröße öffnen

Entstehung des Altenberger Steins aus Meeresablagerungen der Oberkreide

Während der ganzen Zeit der Oberkreide, ca. 35 Mio. Jahre lang, ist das Münsterland meerüberflutet. Es ist ein warmes flaches Meer, höchstens 200 - 300 m tief. Die kalkigen Sedimente, aus denen der Altenberger Stein entsteht, werden z. B. in nur 10 - 60 m Wassertiefe abgelagert (Kettelhack, 1992) [1992Kettelhack].

Im Verlauf der Oberkreide bildet sich eine trogartige Beckenstruktur, deren Achse in Richtung NW-SE von Altenberge über Münster nach Beckum verläuft. Das Becken senkt sich ab und nimmt bis zu 1800 m mächtige im Wesentlichen tonig-mergelige Sedimente auf (Emscher Mergel). Noch heute dienen ausgedehnte Kalkablagerumgen um Beckum und Rheine der Baustoffindustrie.

Die Entstehung des Altenberger Höhenrückens

Am Ende der Kreidezeit drängen tektonische Bewegungen, die den Raum in flachwellige Sättel und Mulden legen, das Meer nach Norden zurück. Zwei der Mulden sind die Altenberger Höhen und die Baumberge, die beide aufgrund von Reliefumkehr heute Höhenrücken bilden. - Zum besseren Verständnis: Eine Reliefumkehr muss man sich folgendermaßen vorstellen: Von der Erosion sind die Höhenlagen eines Gebirges am stärksten betroffen. Bestehen die Gesteinsschichten aus hartem Deckgestein mit darunter liegenden weicheren Schichten, so wird auf den Höhenlagen zunächst das harte Deckgestein abgetragen und dann der weichere Untergrund freigelegt, während gleichzeitig das Deckgestein in den geschützten Tallagen erhalten bleibt. Im Verlauf der weiteren Erosion erfolgt die Abtragung des weicheren Untergrundes in den Höhenlagen nun sehr rasch: Aus den Höhen werden Mulden und Täler. Die ehemaligen, durch das harte Deckgestein geschützten Täler überragen dann später die ehemaligen Höhenlagen. Die Altenberger Höhen und die Baumberge sind hier 2 gute Beispiele.

Die Karbon-Zeit im Münsterland

Die Karbon-Zeit und die weitere Entwicklung der Region

Auch im Münsterland gibt es Kohle. Aber wegen der Absenkung des Untergrundes im heutigen Münsterländer Kreide-Becken liegt diese in viel tieferen Schichten.

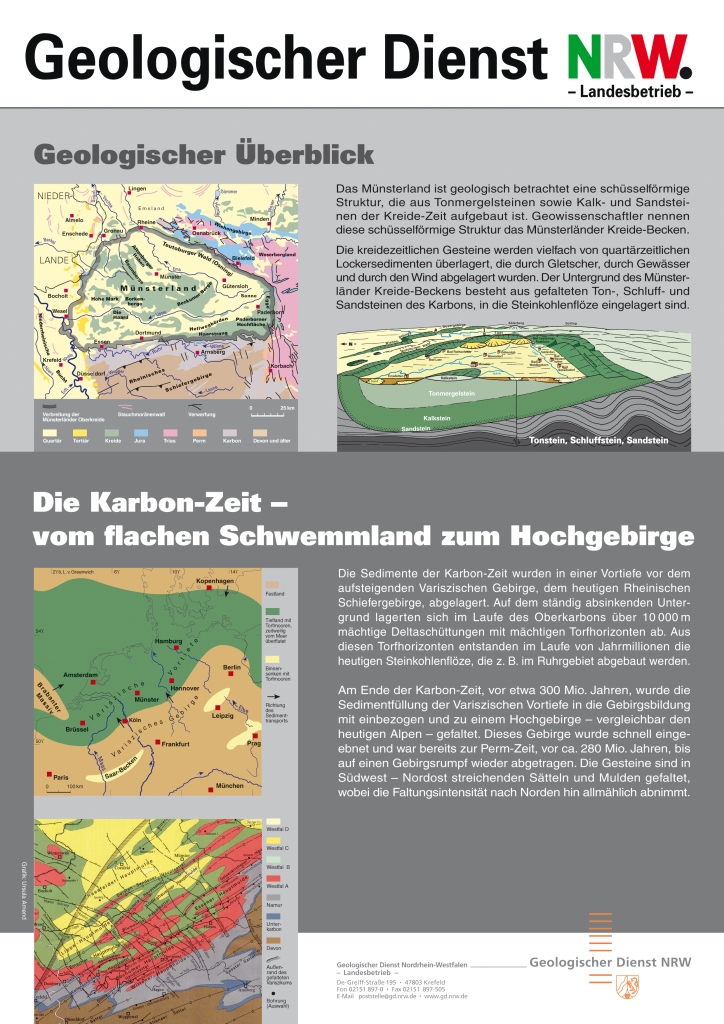

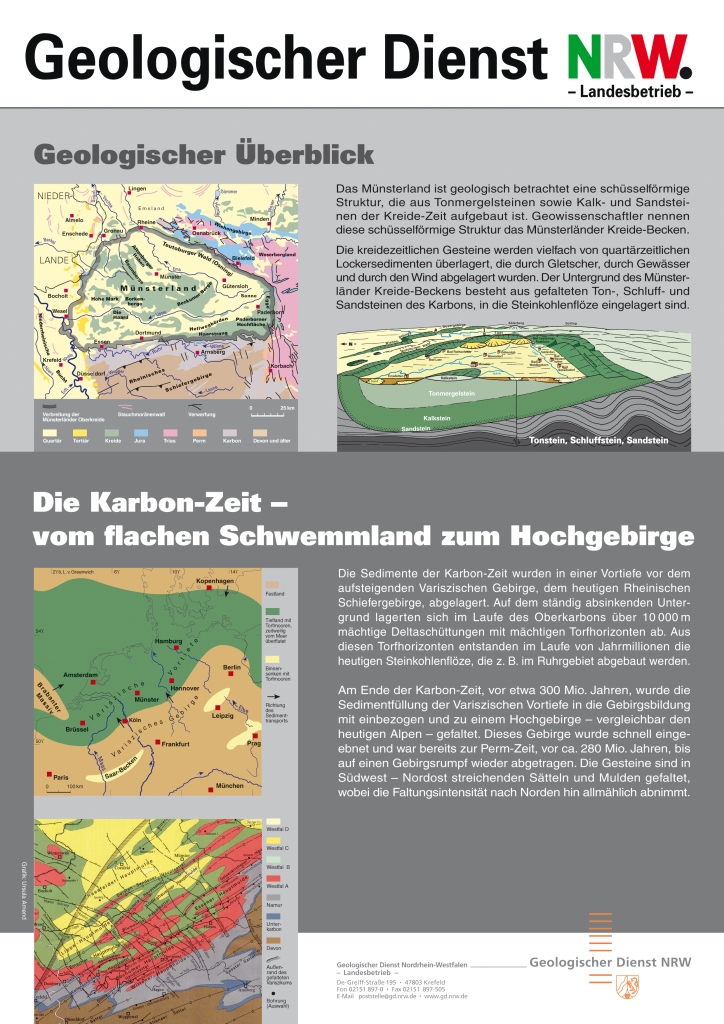

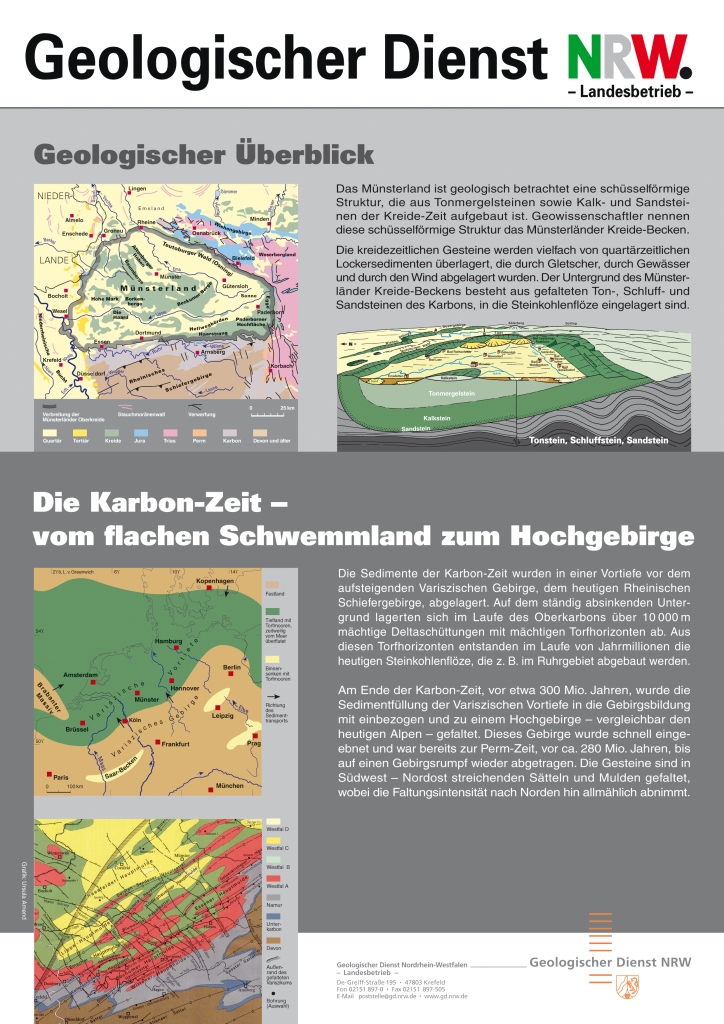

Abb.: Poster zum Geologischen Überblick und die Karbon-Zeit, 4 Abbildungen, Quelle: GD NRW, Poster in Originalgröße öffnen

Die Absenkung des Münsterländer Kreide-Beckens

„Die Sedimente der Karbon-Zeit wurden in einer Vortiefe vor dem aufsteigenden Variszischen Gebirge, dem heutigen Rheinischen Schiefergebirge, abgelagert. Auf dem ständig absinkenden Untergrund lagerten sich im Laufe des Oberkarbons über 10.000 m mächtige Fluss-Delta-Schüttungen mit mächtigen Torfhorizonten ab. Aus diesen Torfhorizonten entstanden im Laufe von Jahrmillionen die heutigen Steinkohleflöze, die z. B. im Ruhrgebiet abgebaut werden" (siehe Poster GD NRW, Abb. 3, links).

Auffaltung regionaler Gebirgszüge und nachfolgende Abtragung

"Am Ende der Karbon-Zeit, vor etwa 300 Mio. Jahren, wurde die Sedimentfüllung der Variszischen Vortiefe in die Gebirgsbildung mit einbezogen und zu einem Hochgebirge - vergleichbar den heutigen Alpen - gefaltet. Dieses Gebirge wurde schnell eingeebnet und war bereits zur Perm-Zeit, vor ca. 280 Mio. Jahren, bis auf einen Gebirgsrumpf wieder abgetragen" (siehe Poster GD NRW, Abb. 4, links). Aufgrund dieses Faltungsprozesses haben die am Rande des Münsterlands zutage tretenden Schichten eine vorherrschende Ausrichtung. "Die Gesteine sind in Südwest-Nordost streichenden Sätteln und Mulden gefaltet, wobei die Faltungsintensität nach Norden hin allmählich abnimmt" (siehe Poster GD NRW, Abb. 4, links).

Münsterland geologisch

Das Münsterland - Ein geologischer Überblick

Wer schon einmal etwas über das Münsterland gehört hat, der denkt vielleicht an Kirchen, grüne Wiesen mit Kühen, Pferdezucht, und Pättkestouren. Doch keineswegs denkt man an die interessante Entstehungsgeschichte der Region, die diese Landschaft mitbestimmt.

Im Museum finden Sie ausführliche Informationen zur Geologie und Geschichte des Münsterlandes, die uns freundlicherweise der Geologische Dienst NRW (GD NRW) zur Verfügung gestellt hat. Hier möchten wir daraus die wichtigsten Informationen zusammenfassen.

Abb.: Geologischer Überblick und Karbon-Zeit, 4 Abbildungen, Quelle: GD NRW, Poster in Originalgröße öffnen

Überblick über die Regionale Ausdehnung

„Das Münsterland ist geologisch betrachtet eine schüsselförmige Struktur, die aus Tonmergelstein sowie Kalk- und Sandsteinen der Kreidezeit aufgebaut ist. Geowissenschaftler nennen diese Struktur das Münsterländer Kreide-Becken“ (siehe Abb. oben links im Poster des GD NRW).

Überblick über die kreidezeitlichen Gesteine

„Die kreidezeitlichen Gesteine des Münsterländer Kreide-Beckens werden vielfach von quartärzeitlichen Lockersedimenten überlagert, die durch Gletscher, durch Gewässer und durch den Wind abgelagert wurden. Der Untergrund des Münsterländer Kreide-Beckens besteht aus gefalteten Ton-, Schluff- und Sandsteinen des Karbons, in die Steinkohleflöze eingelagert sind“ (siehe Abb. oben rechts im Poster des GD NRW).

Abb.: Geologischer Überblick und Karbon-Zeit, 4 Abbildungen, Quelle: GD NRW, Poster in Originalgröße öffnen

Selber Kartografieren

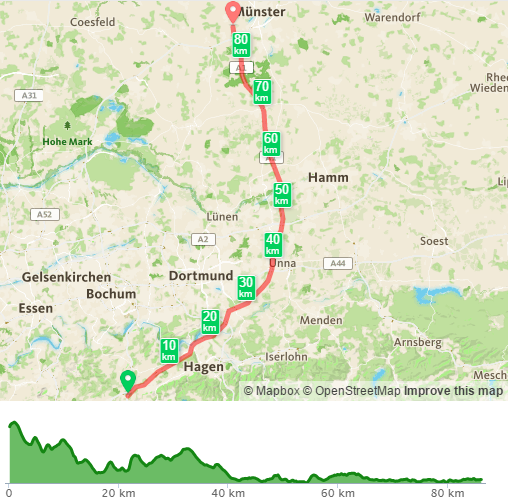

Fährt man mit dem Auto vom Autobahnkreuz A1/A43 (Wuppertal Nord) nach Münster (Kreuz Nord), so kann man mit einer Navigations-APP den Verlauf des Kreidebeckens selber kartografieren. Das Ergebnis zeigt die Karte und das Höhenprofil unten.

Abb.: Selber Kartografiert - Das Höhenprofil des südlichen Münsterlandes entlang der A1 in Richtung Norden ab AB Kreuz Wuppartal, Quelle: Dr. H.-G. Hettwer, Karten von OpenStreetMap und Wegepunkte aufgenommen mit RUNKEEPER, Bild in Originalgröße öffnen

Geologische Erdzeitalter

Die geologische Zeitskala des Phanerozoikum

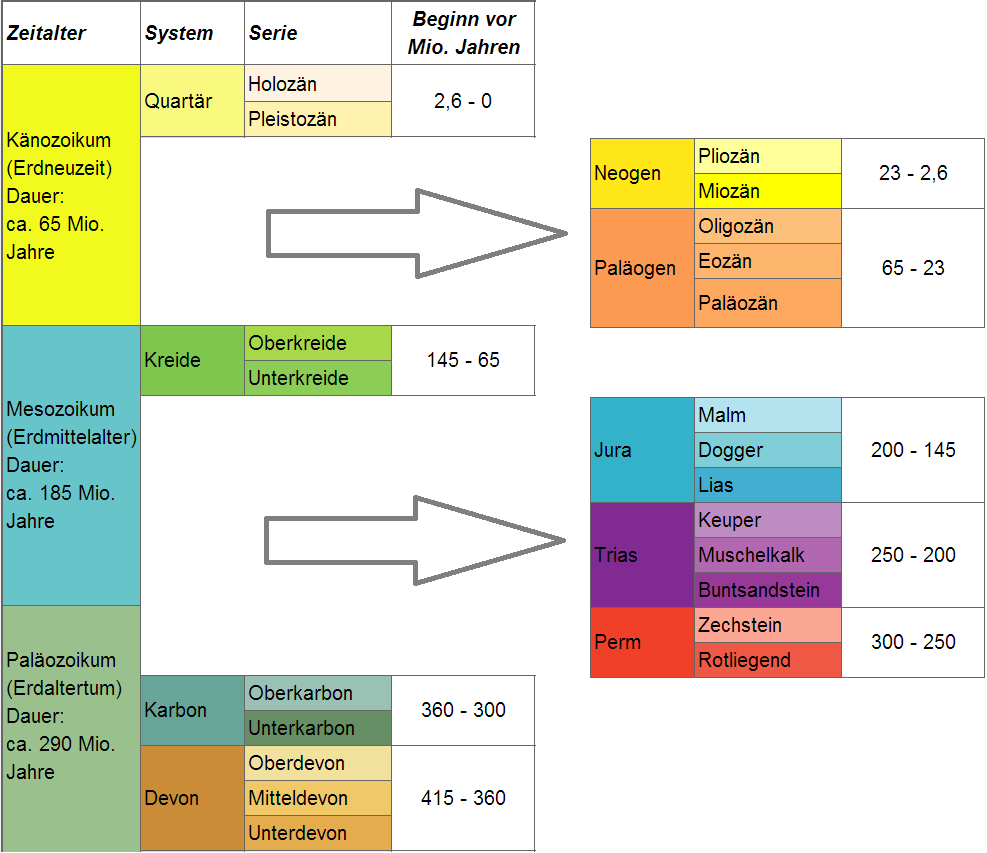

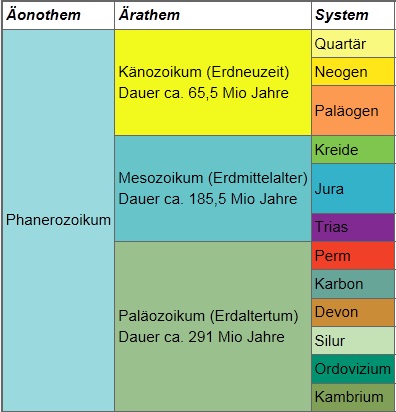

Die folgende Darstellung zeigt für den geologischen Zeitraum des Phanerozoikums (Beginn vor 540 Mio. Jahren) die geologische Schichtenfolge mit Altersdatierung in einem farbigen Modell.

Die kurzen Erläuterungen (rechts) veranschaulichen, welche Ereignisse für die geologische Formation namensgebend sind. Der Name Phanerozoikum bezeichnet den letzten großen Abschnitt in der Entwicklung der Erde und bedeutet im Griechischen etwa "sichtbares Leben". Dies ist der Zeitabschnitt, dessen Beginn gekennzeichnet ist durch massenhaftes Auftreten von Fossilien ("Explosion des Lebens").

| Zeitalter | System | Serie | Beginn vor Mio. Jahren | Besonderheit |

|

Känozoikum (Erdneuzeit) Dauer: ca. 65 Mio. Jahre |

Quartär | Holozän | 2,6 - 0 | Zeitraum: Letztes Eiszeitalter und die Entwicklung des heutigen Menschen. |

| Pleistozän | ||||

| Neogen | Pliozän | 23 - 2,6 | Zeitraum: Entwicklung der Vögel sowie der Säugetiere bis hin zum frühen Menschen. | |

| Miozän | ||||

| Paläogen | Oligozän | 65 - 23 |

In diesem Zeitraum waren die Kontinente in etwa in der heutigen Position. Vor 65 Mio. Jahren großes Massensterben, u. a. auch der Dinosaurier durch Meteoriteneinschlag auf der Halbinsel Yukatan, Mexiko (Iridiumanomalie). Entwicklung der Vögel und Differenzierung der Säugetiere. |

|

| Eozän | ||||

| Paläozän | ||||

|

Mesozoikum (Erdmittelalter) Dauer: ca. 185 Mio. Jahre |

Kreide | Oberkreide | 145 - 66 | Vorkommen von Kreide, Kalkstein, versteinerten Krebsen, Korallen, Muscheln, Schnecken. |

| Unterkreide | ||||

| Jura | Malm | 200 - 145 |

Erste Blütezeit der Dinosaurier. Aus dem Superkontinent Pangäa bildeten sich Nordamerika, Eurasien und Gondwana. |

|

| Dogger | ||||

| Lias | ||||

| Trias | Keuper | 250 - 200 |

Typisch sind die Schichtfolgen: Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper (bunte, bröckelige Tongesteine). Erste Säugetiere |

|

| Muschelkalk | ||||

| Buntsandstein | ||||

|

Paläozoikum (Erdaltertum) Dauer: ca. 290 Mio. Jahre |

Perm | Zechstein | 300 - 250 | Massenaussterben an der Grenze Zechstein/Buntsandstein. |

| Rotliegend | ||||

| Karbon | Oberkarbon | 360 - 300 |

Erste Reptilien. Namensgebend für das Karbon sind die Kohleflöze, die zu dieser Zeit entstanden sind. |

|

| Unterkarbon | ||||

| Devon | Oberdevon | 415 - 360 | Erste Amphibien. | |

| Mitteldevon | ||||

| Unterdevon | ||||

| Silur | Pridoli | 444 - 415 | Erste Landlebewesen. | |

| Ludlow | ||||

| Wenlock | ||||

| Llandovery | ||||

| Ordovizium | Oberordovizium | 488 - 444 | Erste Fische | |

| Mittelordovizium | ||||

| Unterordovizium | ||||

| Kambrium | Oberkambrium | 542 - 488 | Explosionsartige Verbreitung des Lebens in Flachmeeren. | |

| Mittelkambrium | ||||

| Unterkambrium |

Abb.: Abfolge der geologischen Formationen im Phanerozoikum, Altersangaben in Mio. Jahren, Quelle: Geological Time Scale Foundation (29.12.2023), Grafik: Dr. H.-G. Hettwer

Durch eine aufwendige Tiefbohrung wurde in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts im Münsterland der geologische Untergrund bis zu 5956 m erforscht. Vielleich fragen Sie sich, was ist hieran Besonderes im Vergleich zu anderen Regionen?

Ergebnisse der Bohrung Münsterland 1

Die Besonderheiten der Gesteinsabfolge erschließen sich erst, wenn man das Ergebnis der Tiefbohrung mit der Grafik oben vergleicht. In der Grafik unten (links) wurden aus den Gesteinsschichten des Phanerozoikums die Schichten entfernt, die in der Münsterland 1 -Bohrung fehlen: Das sind die Gesteinsfolgen Perm-Trias-Jura sowie die Gesteinsfolgen im Tertiär (Paläogen und Neogen).

Abb.: Fehlende geologische Formationen in der Bohrung Münsterland 1 (herausgezogen), Grafik: Dr. H.-G. Hettwer

Betrachtet man die damals herrschende Verteilung von Land und Meer, so findet man folgenden interessanten Zusammenhang:

Schichtlücke in Perm-Trias-Jura-Unterkreide (ca. 300 bis 100 Mio. Jahre)

In dieser Zeit ist das Münsterland Festland. sodass die an der Erdoberfläche anstehenden Gesteinsschichten unter Einwirkung von Wind und Wasser verwittern. Mit anderen Worten: Unsere Region war zu der Zeit Abtragungsgebiet. Während dieser ca. 200 Mio. Jahren wurde im Münsterland keine großräumigen Sedimentschichten gebildet.

Ablagerungen in der Oberkreide (ca. 100 bis 75 Mio. Jahre)

Das Münsterland ist von einem flachen, warmen Meer überflutet, in dem während ca. 25 Mio. Jahren Mergel, Kalke und Sandsteine sedimentiert wurden. In dieser "kurzen" Zeit wurden 1800 m mächtige Sedimente gebildet. Entsprechend den günstigen Lebensbedingungen findet man Fossilien wie Korallen, Foraminiferen als Vertreter warmwasserliebender Organismen.

Schichtlücke im Tertiär (ca. 65 bis 2,6 Mio. Jahre)

Das Münsterland ist wieder küstennahes Festland (Abtragungsgebiet).

Quartär (2,6 Mio. Jahre bis heute)

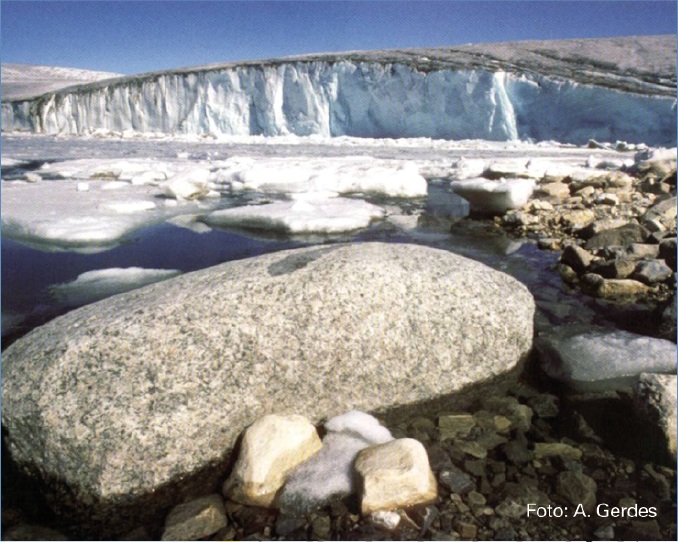

Die jüngsten Eiszeiten (Saale- und Weichsel-Eiszeit, siehe Eiszeit und Eiszeit-Zeugen) haben dann die heute bekannte Landschaft des Münsterlandes geprägt. Angesichts dieser Geschichte lassen sich nun beim Spazierengehen die Landschaft und deren Gesteine besser einordnen:

- Findlinge auf den Feldern (eiszeitliche Geschiebe)

- Anstatt felsiger Hänge findet man Lagen von Ton, Lehm und Mergel, aber auch Sand (Gletscher-Moränen) und vereinzelt Kalkstein

- Keine Seltenheit: Fossilfunde von Meerestieren (Belemniten, Muscheln, Seeigel, Seelilien, Korallen)

Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen darüber, welche geologischen Vorgänge in den letzten 360 Mio. Jahren hier im Münsterland stattfanden: Karbon (360 - 300 Mio. J.), Kreidezeit (145 - 65 Mio. J.), und Quartär (2,59 Mio. J. - Heute).

Regionale Geogeschichte

Erfahren Sie mehr über die Geogeschichte des Münsterlandes und des Altenberger Höhenrückens. Hier finden Sie Karten und geologische Profile und Infos zur spektakulären Münsterland 1 Bohrung.

- Geologische Erdzeitalter

- Münsterland Geologisch

- Karbon (360 - 300 Mio. J.)

- Kreidezeit (145 - 65 Mio. J.)

- Quartär (2,59 Mio. J. - Heute)

- Tiefbohrung Münsterland 1

Wenn der Mensch wissen will, wie es unter der Erdoberfläche aussieht, so könnte er ein tiefes Loch graben.

Weil dies aber aufwendig und teuer ist, gräbt man nicht sondern bohrt lieber ein Loch und läßt die Bohrkerne von Geologen untersuchen.