Mikrofossilien im Gesteinsdünnschliff

Mikroskopische Bestimmung der Mikrofossilien im Altenberger Stein

Von Proben des Altenberger Kalksteins (in der Bauindustrie als Altenberger Stein bezeichnet) wurden im Institut für Mineralogie der Universität Münster Gesteinsdünnschliffe hergestellt. Die polarisationsmikroskopischen Aufnahmen dazu finden Sie weiter unten. Frau Dr. Christiane Scholz von der Technischen Fachhochschule (TFH) Bochum hat die in den Dünnschliffen auftretenden Fossilienarten bestimmt. Dabei handelt es sich, den geologischen Entstehungsbedingungen des Altenberger Steins entsprechend, um Bewohner eines warmen Flachwassermeeres. Die Bezeichnung der Fossilien hat Frau Dr. Scholz dankenswerterweise mit in die Dünnschliff-Fotos eingetragen und die Lebensbedingungen erläutert, unter denen noch heute lebenden "Nachfahren" dieser Fossilien zu finden sind.

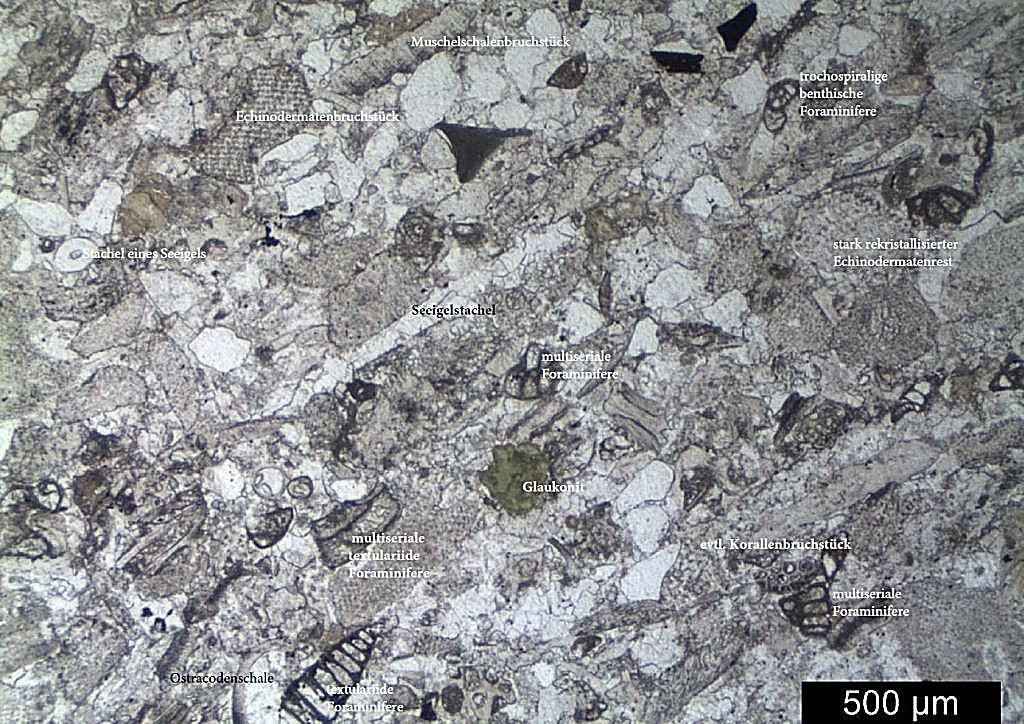

Durchlichtmikroskopie des Altenberger Steins

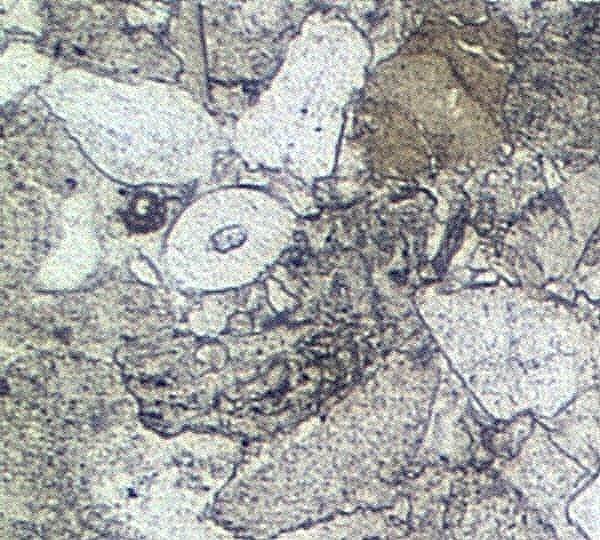

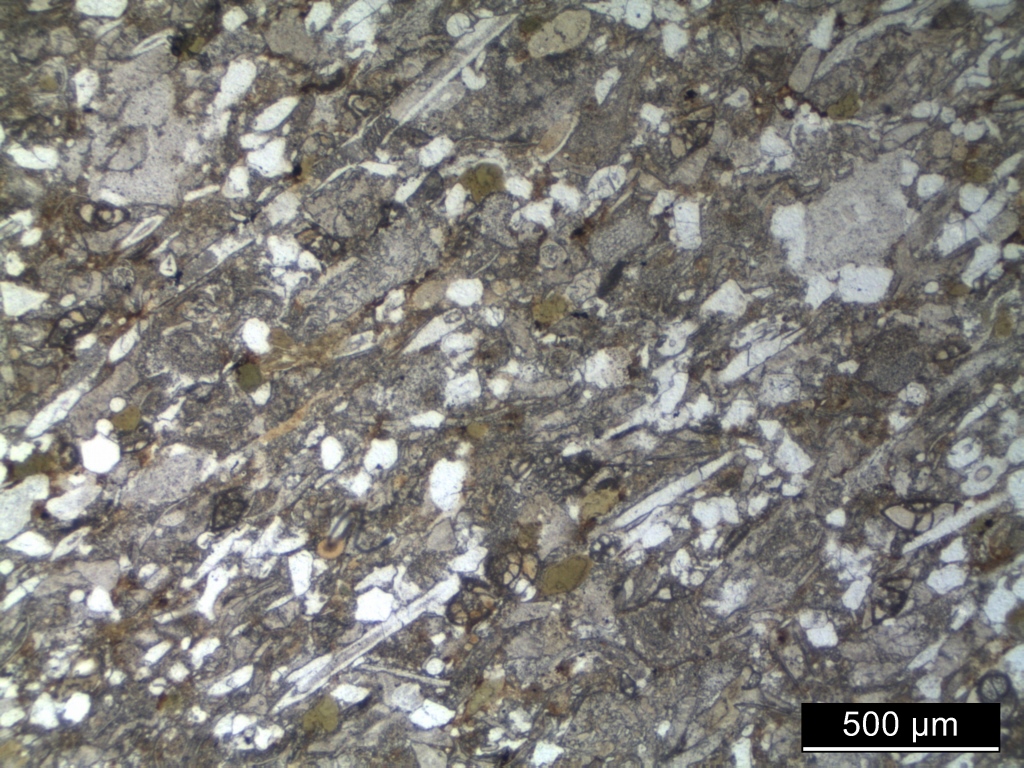

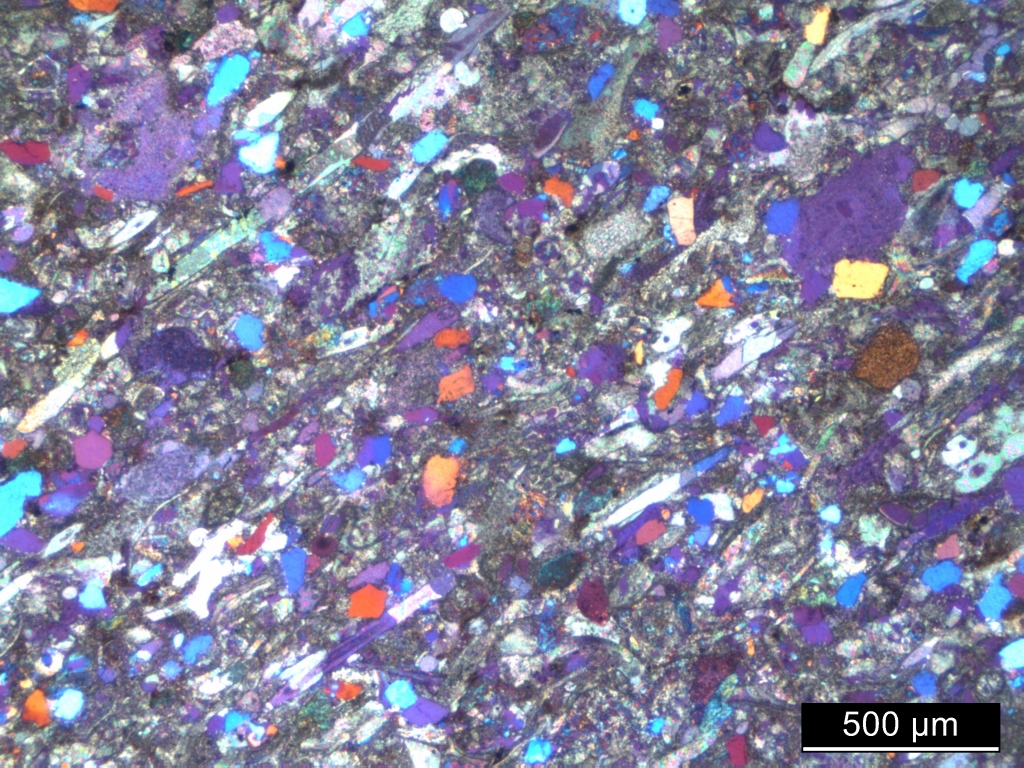

Altenberger Stein, Übersichtsaufnahme (Dünnschliff)

Abb.: Altenberger Stein, Übersichtsaufnahme, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Fossilienbestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge

Zur besseren Erläuterung werden die einzelnen Fossilien aus der Übersichtsaufnahme vorgestellt:

Fossile Foraminiferen im Altenberger Stein

Beschreibung:

Foraminiferen sind tierische Einzeller mit ein- oder mehr-kammerigen Gehäusen (multiseriale Foraminiferen), die meist 0,1 bis 2 mm groß werden, nur in Einzelfällen bis 150 mm. Je nach Gehäuse unterscheidet man sandschalige Foraminiferen (textulariide Foraminiferen) oder kalkschalige Foraminiferen, die oft schneckenartig aufgerollt sind (fusulinide und miliolide Foraminiferen).

Lebensweise:

Foraminiferen können benthonisch vorkommen, d. h. am Boden lebend, festsitzend oder sich frei bewegend, oder auch planktonisch d. h. im Wasser schwebend vorkommen.

Verbreitung und Lebensraum:

Die Verbreitung geht von Tiefseegebieten bis in den Flachwasserbereich. Die Wassertemperaturen können warm oder auch arktisch kalt sein ( Lehmann & Hillmer, 1997). Im Untercampan, in dem der Altenberger Stein abgelagert wurde, ist von einer Flachwassersituation mit Tiefen zwischen 20 - 40 m auszugehen (Lommerzhein, 1991) und Temperaturen, die im gemäßigten bis kühlen Bereich zwischen 10 und 20°C lagen. Foraminiferen kommen heute noch weltweit vor, vgl. www.foraminifera.eu, Stand 31.1.2013.

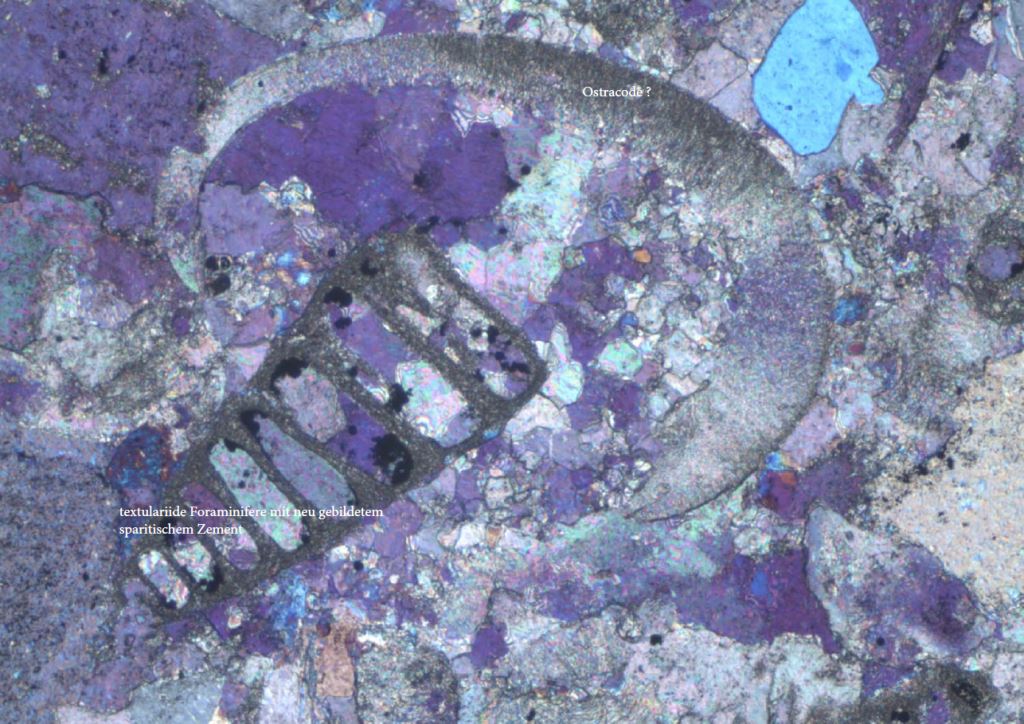

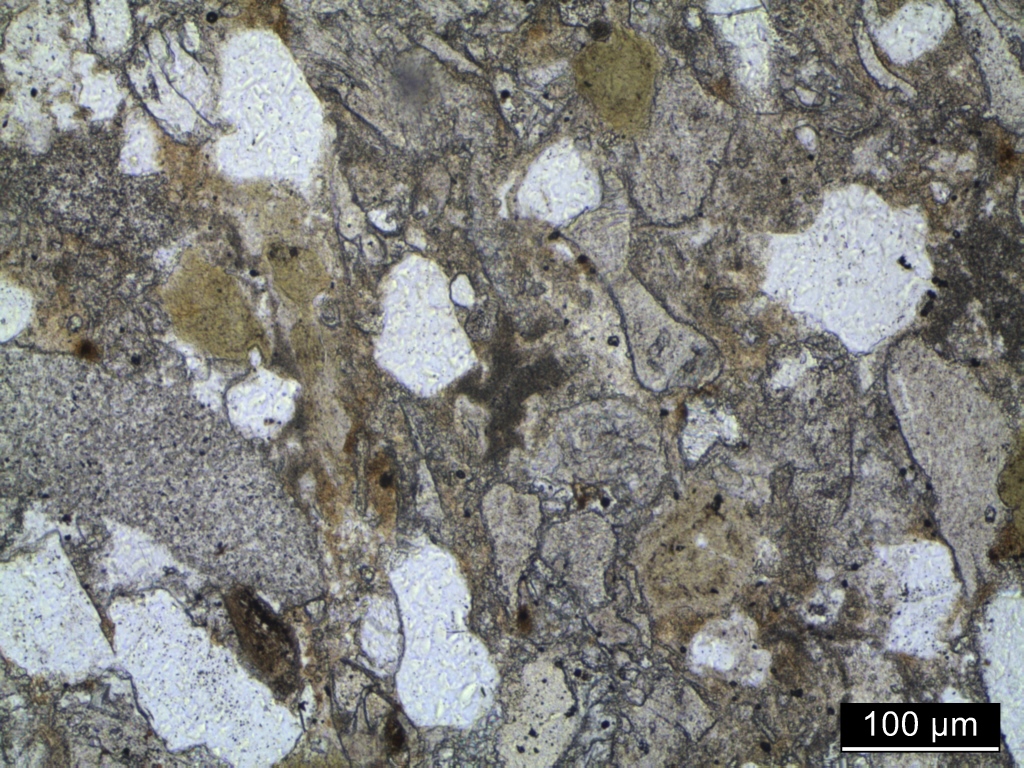

Textulariide (sandschalenartige) Foraminiferen

Abb.: Textulariide (sandschalenartige) Foraminifere, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,5 mm

Bei den textulariiden, d.h. sandschaligen Foraminiferen, ist das Gehäuse aus Fremdkörpern, in diesem Fall aus Sandkörnern zusammengesetzt. Bei fusuliniden und milioliden Foraminiferen ist das Gehäuse kalkig ausgebildet und häufig schneckenartig aufgerollt. Das Gehäuse ist perforiert, damit das Tier mit seinen Scheinfüßchen Nahrung aufnehmen oder sich auch fortbewegen kann (Lehmann & Hillmer, 1997). Weiter unten im Abschnitt "Polarisationsaufnahme Altenberger Stein, Foraminifere und Ostrakode" finden Sie eine Polarisationsaufnahme des gleichen Bildausschnitts.

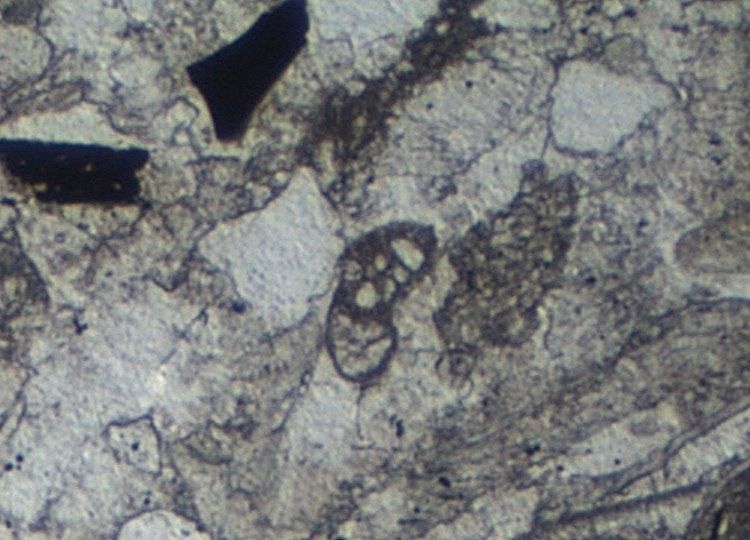

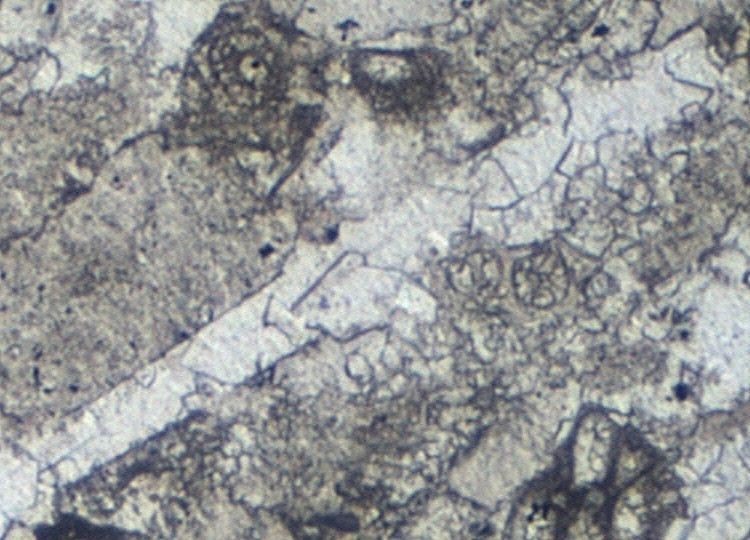

Multiseriale (unregelmäßig gekammerte) Foraminiferen

Abb.: Multiseriale Foraminiferen, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild links öffnen Bild rechts öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

Dieser Typ von Foraminiferen zeichnet sich durch zahlreiche unregelmäßig aneinander gereihte Gehäusekammern aus, die mitunter traubenartige Gestalt haben.

Trochiospirale (schraubenförmig gekammerte) Foraminiferen

Abb.: Trochiospirale Foraminifere, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

Dieser Typ von Foraminiferen zeichnet sich durch einen schraubenförmigen Aufbau aus, bei dem die Gehäusekammern entlang einer Schraubenlinie aneinander gereiht sind.

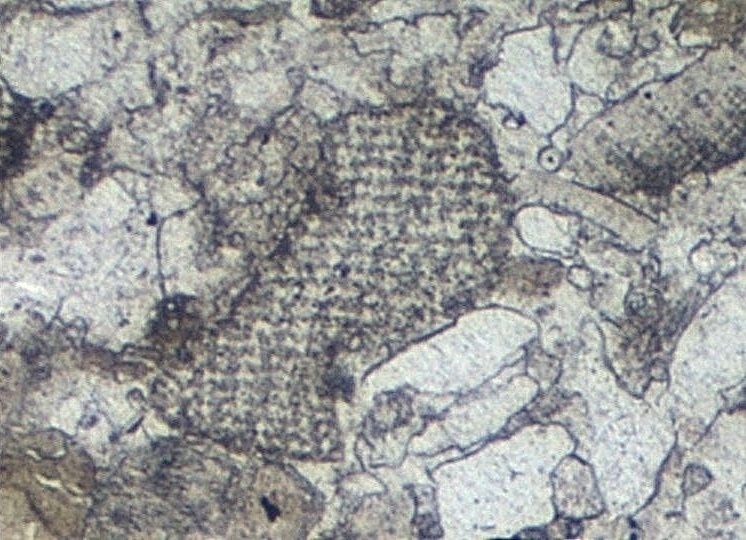

Fossile Echinoidermata (Seeigel und Seelilien) im Altenberger Stein

Die Echinoidermata oder auch Stachelhäuter bilden eine große Gruppe von vielzelligen Organismen, zu denen unter anderem Seeigel (Echinoidea), See- und Schlangensterne sowie Seelilien (Crinoidea) gehören. Im Dünnschliff sind die Reste der Echinodermata gut dadurch zu erkennen, dass sie wie ein kristallographisch einheitlich orientierter Kalkspat-Kristall reagieren. Bei vielen der hier vorhandenen „Siebplatten“ handelt es sich um die Panzerplatten von Seeigeln, da im Altenberger Sandstein auch häufig Seeigelstachel gefunden wurden.

Seeigel (Echinoidea)

Beschreibung:

Seeigel (Echinoidea), sind kugel- bis scheibenförmige Echinodermen ohne Stiel und ohne Arme mit einem Gehäuse aus fest verbundenen Kalzittafeln. Sie sind seit dem Ordovizium nachgewiesen. Sie waren in der Kreide mit vielen Formen besonders zahlreich. Die siebartig aufgebauten Panzerplatten eines Seeigels besitzen eine sehr geringe Dichte von nur 1,2 g/cm3 und können dadurch weit transportiert werden und sind deshalb immer sehr viel größer als der Rest der Komponenten. Diese Reste machen ein Viertel der Fossilbruchstücke im Altenberger Stein aus.

Lebensweise:

Seeigel sind am Boden und im Boden (Schlick oder Sand) lebende Bewohner des Meeres. Besonders in der Kreide gab es regelrechte „Maulwürfe“ unter den Seeigeln, die sich durch die gezielte Bewegung der Stacheln in das Sediment eingraben konnten und sich auch darin fortbewegten.

Verbreitung und Lebensraum:

Heute gibt es noch ca. 800 Arten Seeigel, die alle Regionen der Ozeane von der Küste bis in die Tiefsee bewohnen. Selbst in 7000 m Tiefe gibt es noch Seeigel. Der größte Artenreichtum ist jedoch in wärmeren und gemäßigt warmen Meeren. Häufig leben sie auch im Bereich von Korallenriffen.

Seeigel, Schalenbruchstück

Abb.: Seeigel Schalenbruchstück, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

Seeigelstachel, Querschnitt in Bildebene

Abb.: Seeigel Stachelbruchstück, Querschnitt in Bildebene, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,5 mm

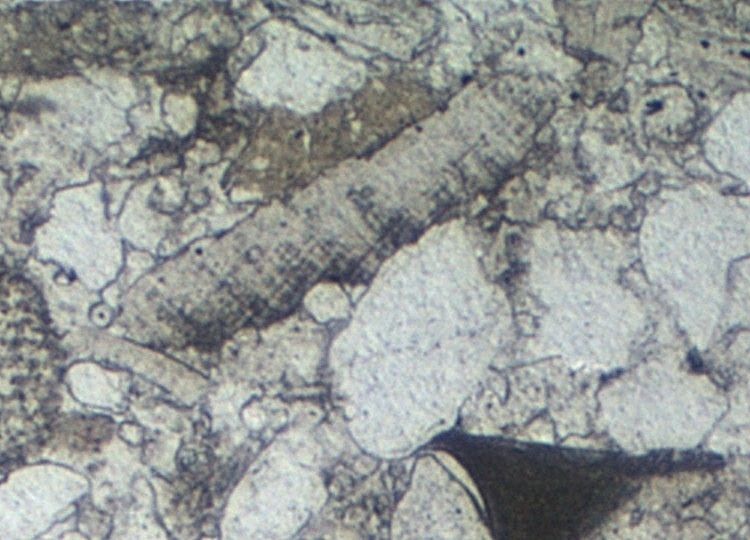

Seeigelstachel, Längsschnitt in Bildebene

Abb.: Seeigelstachel, Längsschnitt in Bildebene, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

Seelilien (Crinoidea), Abbildung im Abschnitt Polarisationsmikroskopie

Beschreibung:

Weitere im Dünnschliff zu sehende Reste der Echinodermata können den Seelilien (Crinoidea) zugeschrieben werden. Im Dünnschliff sind Reste von Echinodermaten schwer zu unterscheiden. Bei einigen Stücken ist aber ein erweiterter Zentralkanal zu erkennen, der die Einstufung als Seelilienstilglied zulässt. (Der rechte Echinodermatenrest in Bild drei). Da die Stiele von Seelilien bei einigen Arten bis zu 20 m lang werden konnten und ein einzelnes Stilglied nur wenige cm dick ist, können sie in Gesteinen sehr häufig sein.

Lebensweise:

Bei den gestielten Crinoidea, besteht das Tier aus dem Stiel mit Wurzel und Haftscheibe und dem i.d. R. becherförmigen Kelch, an dem fünf Arme angewachsen sind. Durch die meist häufig gegabelten Arme wird die planktonische Nahrung zum Mund gestrudelt.

Verbreitung und Lebensraum:

Die gestielten Crinoidea leben ausschließlich marin und sind sesshaft. Crinoiden gibt es seit dem Ordovizium, seit der Kreide leben sie weitgehend im tieferen Wasser zwischen 180 und 1000 m. Heute gibt es nur noch sehr wenige gestielte Crinoidenarten, von den 630 rezenten Arten verfügen nur noch 80 Arten über einen Stiel. Damals wie heute leben Crinoidea in großen Vergesellschaftungen.

Fossile Muscheln im Altenberger Stein

Beschreibung:

Muscheln (Bivalvia) sind im Süß- oder Salzwasser lebende Weichtiere mit zwei spiegelbildlich symmetrischen Kalkschalen (Klappen), die den Weichkörper des Tieres umgeben. Der Weichkörper selbst besteht aus einem Mantel, der den in der Mitte liegenden Rumpf sowie die seitlich liegende Kiemenhöhle umhüllt, Mund und After sowie einem Fuß, ein Kopf ist nicht ausgebildet. Die Schale selbst ist meist mehrschichtig aufgebaut. In der Regel handelt es sich bei den im Altenberger Stein gefundenen Schalenresten um Inoceramus sp. und um Ostrea sp. (Austern).

Lebensweise:

Muscheln leben auf oder auch im Untergrund (z.B. Bohrmuscheln). Es gibt aber auch Muscheln, die durch das Auf- und Zuklappen der Schalen schwimmen können. Manche Arten sind am Untergrund, auf dem sie leben, festgewachsen. Hierbei werden die Muscheln weiter unterschieden in: Arten, die mit der Spitze am Grund festgewachsen sind und Arten, die mit einer Klappe, meist der rechten, auf dem Untergrund festgewachsen sind. Austern sind dagegen mit der linken Schalenseite mit dem Untergrund verwachsen.

Verbreitung und Lebensraum:

Alle Muscheln leben im Wasser, die meisten Arten sind marin, einige vertragen aber auch Brackwasser und es gibt auch im Süßwasser lebende Muscheln. Am häufigsten ist die Verbreitung von Muscheln in Tiefen bis 50 m. Den größten Artenreichtum haben Muscheln in den Tropen.

Muschelbruchstück

Abb.: Muschelbruchstück, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

Fossile Ostrakoden (Muschelkrebs) im Altenberger Stein

Beschreibung:

Ostrakoden sind kleine Krebstiere, die zwischen 0,5 und etwa 2 mm groß werden können. Ostrakoden besitzen eine sehr variable Gestalt, aus Gruben, Knoten, Höckern, Leisten und Stacheln. Da sie sehr häufig sind werden sie gerne als Indikatoren für Erdöl-führende Gesteinsschichten verwendet. Nach den Foraminiferen sind Ostrakoden die wichtigsten Mikrofossilien.

Lebensweise:

Ostrakoden gehören wie die Foraminiferen zu der am Boden lebenden Fauna des Meeres. Vereinzelte Arten tolerieren auch Brackwasser und Süßwasser und es gibt auch einige schwimmende oder im Wasser treibende Arten.

Verbreitung und Lebensraum:

Auch heute noch sind Ostrakoden die individuenreichsten Krebstiere des Meeres. Sie bewohnen fast alle Biotope des Meeres und des Süßwassers.

Muschelkrebs-Bruchstück, Schräganschnitt

Abb.: Muschelkrebs Bruchstück, Schräganschnitt (siehe Pfeil), Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,5 mm

Bryozoen (Moostierchen) im Altenberger Stein

Beschreibung:

Bryozoen (Moostierchen) sind mehrzellige im Wasser lebende Tiere, die ein schützendes Gehäuse besitzen. Äußerlich ähneln sie Korallen, sie sind nur sehr viel kleiner. Bryozoen kommen seit dem Erdaltertum (Ordovizium) bis heute vor. Besonders in der oberen Kreide und im Alttertiär gibt es Gesteine die zum größten Teil aus Bryozoenresten bestehen. Im Altenberger Stein finden sich nur stark zerbrochene Bryozoen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Tiere nicht im Bereich von Altenberge gelebt haben sondern in diesen Bereich transportiert wurden.

Lebensweise:

Die einzelnen Moostierchen leben in der Regel nicht allein sondern bilden wenige 10ner cm große Kolonien, die von der Form ein netzartiges Kalkskelett darstellen.

Verbreitung und Lebensraum:

Der überwiegende Teil der Bryozoen lebt im Meer in Wassertiefen bis zu 8300 m. Nur wenige Arten leben im Süßwasser. Am arten- und individuenreichsten sind sie aber in den Meereszonen des Kontinental-Schelfs, wo sie zwischen 20-80 m Tiefe die besten Lebensbedingungen vorfinden. Die vorherrschenden ökologischen Faktoren wie Wassertiefe und Strömungsgeschwindigkeit bestimmen die Wuchsform der Kolonien.

Bryozoen (Moostierchen-Kolonie)

Abb.: Moostierchen, siehe Pfeil, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

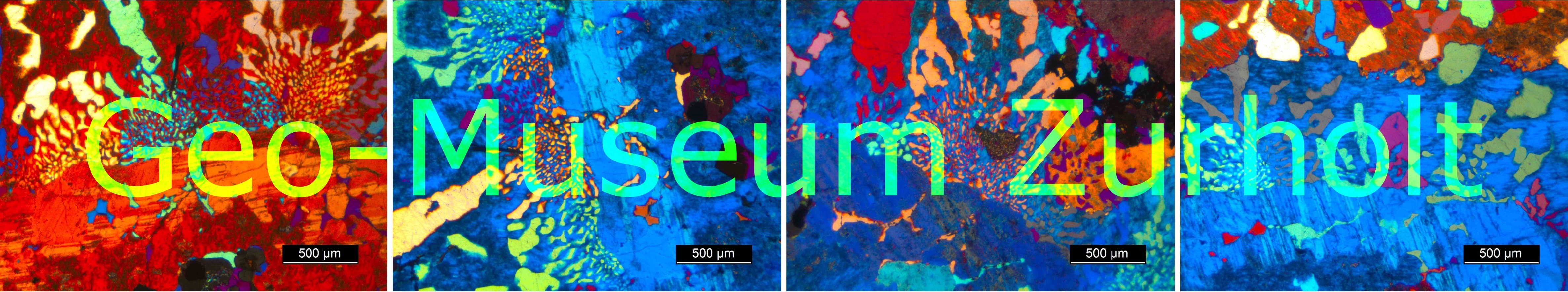

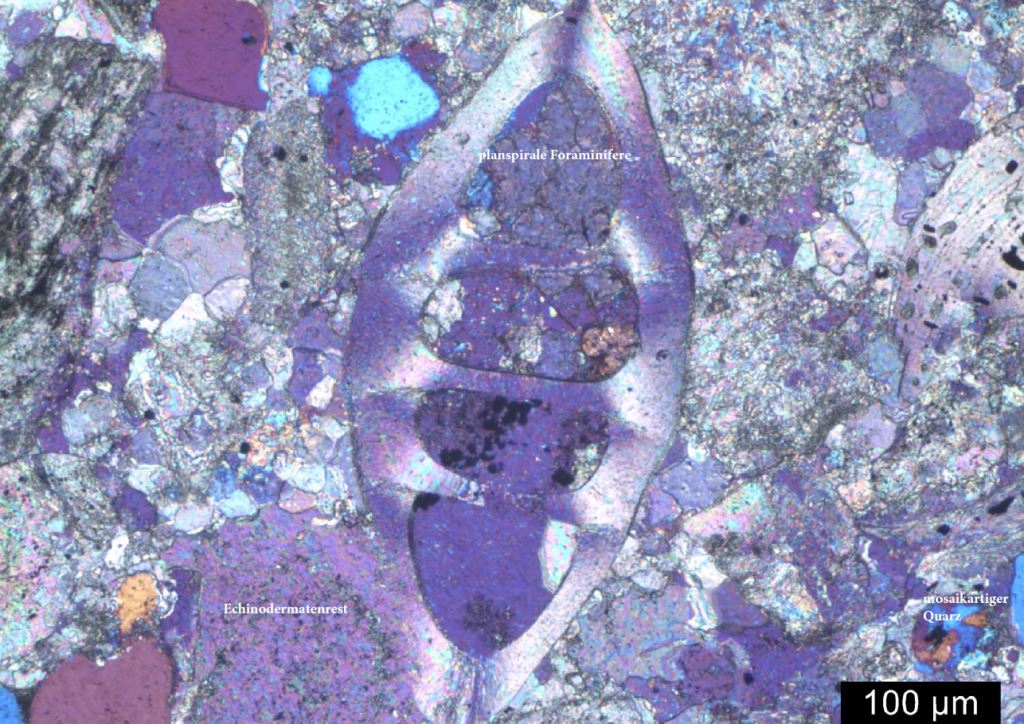

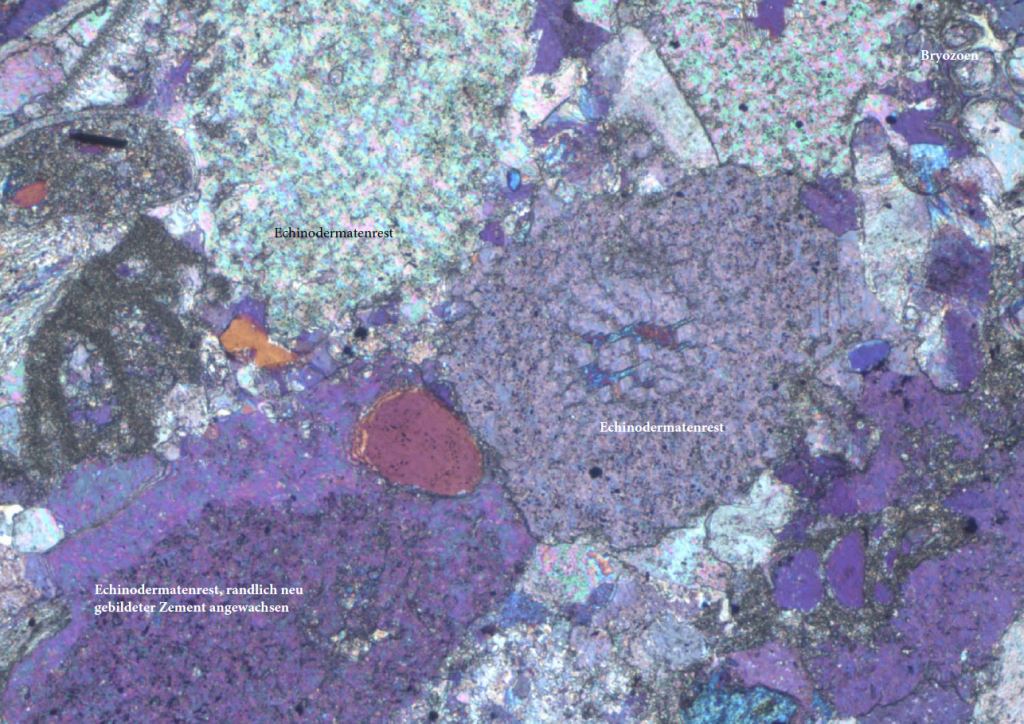

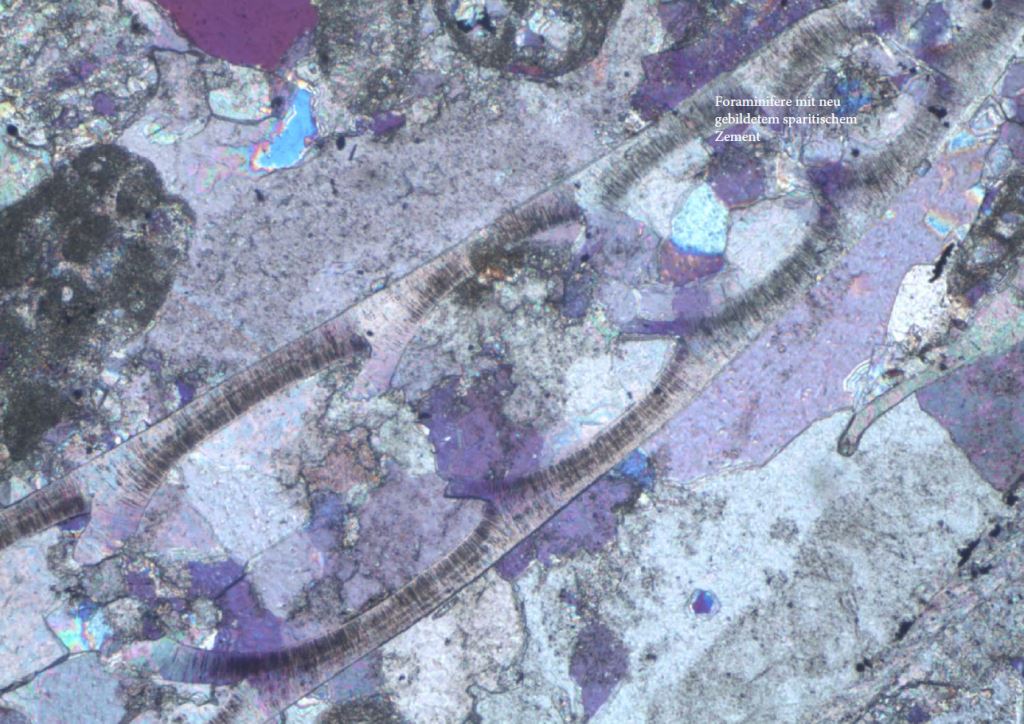

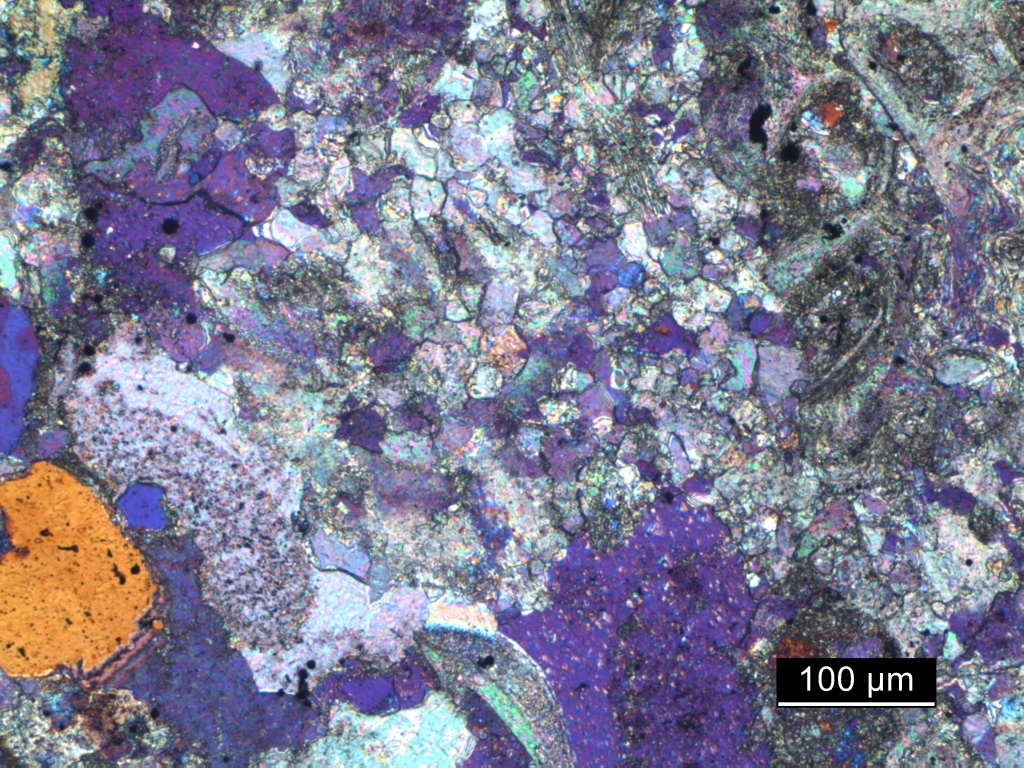

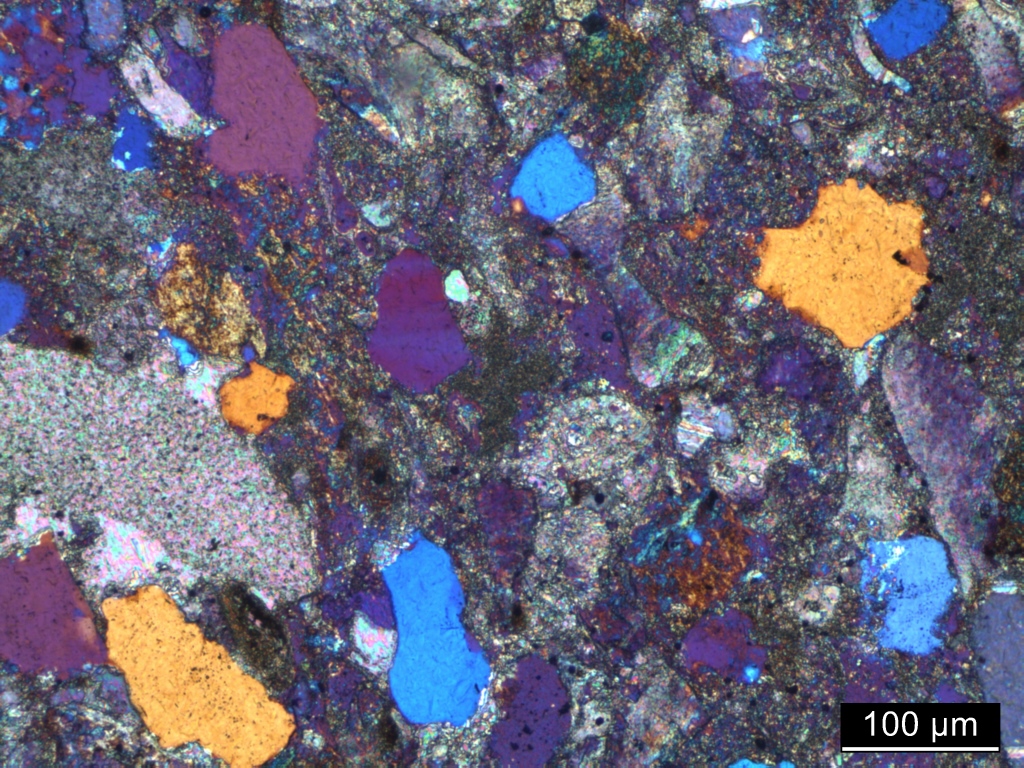

Polarisationsmikroskopie des Altenberger Stein

Mit Hilfe des Polarisationsmikroskops lassen sich die Bestandteile des Gesteins unter anderem anhand ihrer unterschiedlichen Interferenzfarben identifizieren. In den Bildausschnitten unten sind die Bestandteile des Altenberger Steins gut voneinander zu unterscheinden: Fossilien (blaugrau, Kalzit) und vereinzelte Quarzkristalle (klare rötliche und blau Farben) in einer Grundmasse aus "verbackenen" Fossilbruchstücken und grob kristallisiertem Kalzit.

Echinodermaten-Rest und Foraminifere

Abb.: Echinodermaten-Rest und Foraminifere, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge

Bryozoen und Foraminifere

Abb.: Bryozoen und Foraminifere, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

Echinodermatenreste (u. a. Seelilie, Bildmitte)

Abb.: Echinodermatenreste, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

Echinodermatenreste und Foraminifere

Abb.: Echinodermatenreste und Foraminifere, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

Foraminiferen-Längsschnitt

Abb.: Foraminiferen-Längsschnitt, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

Foraminifere und Ostracode

Abb.: Foraminifere und Ostracode, Foto: Prof. H. Kroll, Universität Münster, Bild öffnen, Bestimmung: Dr. Chr. Scholz TFH Bochum, Fundort: Altenberge, Bildbreite ca. 0,75 mm

Altenberger und Baumberger Stein – eine Gegenüberstellung

Abb.: Gegenüberstellung von Altenberger Stein (links) und Baumberger Stein (rechts) auf der Fensterbank des Museums

Die Gesteine aus Altenberge und den Baumbergen sind zwar regional eng benachbart, sie unterscheiden sich aber schon auf den ersten Blick deutlich. Um die Unterschiede sichtbar zu machen, wurden im Institut für Mineralogie der Universität Münster exemplarisch von zwei typischen Gesteinsproben Dünnschliffe hergestellt und unter dem Polarisationsmikroskop analysiert.

Abb.: Übersichtsaufnahmen Altenberger Stein (links) und Baumberger Stein (rechts). Polarisationsaufnahmen (grau: ohne Analysator, farbig: mit Analysator)

Ausgangspunkt des Vergleichs Altenberge - Baumberger Stein

Während der gelbe und weiche Baumberger Sandstein für Künstler und Steinmetze als Qualitätsprodukt bekannt ist, gilt der Altenberger Stein als verwitterungsbeständig und wurde gern als Baumaterial eingesetzt. Interessiert hat uns, in wieweit sich dieser Unterschied auch in Zusammensetzung und Aufbau der Gesteine nachweisen lässt.

Verglichen wurden Gefüge, der Anteil an Fossilien, an umkristallisiertem Kalk, an Glaukonit- und Quarzkörnern.

Abb.: Detailaufnahmen Altenberger Stein (links) und Baumberger Stein (rechts). Polarisationsaufnahmen (grau: ohne Analysator, farbig: mit Analysator)

Vergleich allgemeiner Gefügemerkmale

In beiden Dünnschliffen findet man in einer Kalzit-Matrix (in der polarisationsmikroskopischen Aufnahme graublau) eingebettet zahlreiche Fossilbruchstücke und Quarzkörner. Vereinzelt sind in den Übersichtsbildern auch weitgehend erhaltene Fossilien (Foraminiferen) zu sehen. Der Vergleich zeigt, dass der Baumberger Stein einen höheren Anteil an sichtbaren Fossil-Bruchstücken aufweist, während der Altenberger Stein eine Matrix besitzt, die stärker aus umkristallisiertem Kalk (Kalzit) besteht.

Vergleich der Fossilien

In beiden Gesteinen bestimmen große Mengen an kleinen Fossilbruchstücken den Gesteinsaufbau. Die Bruchstücke im Altenberger Stein sind seltener scharfkantig begrenzt und die Substanz der Bruchstücke scheint stärker zerrieben oder aufgelöst zu sein im Vergleich zum Baumberger Stein. Vereinzelt sind gut erhaltene Foraminiferen zu erkennen (Abb. unten), die zum Teil bereits bestimmt wurden (Dr. Christiane Scholz, TFH, Bochum).

Abb.: Altenberger Stein, Fossilien v. l. n. r.: Foraminifere, Seeigel-Stachel (Querschnitt) , Muschelbruchstück (Dr. C. Scholz, Bochum)

Abb.: Baumberger Stein, Fossilien v. l. n. r.: Foraminifere, 2 Seeigel-Stachel (Querschnitt) , Seeigelbruchstück (Dr. C. Scholz, Bochum)

Vergleich sonstiger Gemengeteile

Neben den gut sichtbaren Bestandteilen Kalzit, Fossilbruchstücken und Quarzkörnern (leuchtend bunte Farben) findet man in der Matrix beider Dünnschliffe Körner von Glaukonit (in den Aufnahmen braun). Im Vergleich zum Altenberger Stein besitzt der Baumberger Stein einen deutlich größeren Anteil an Glaukonit.

Vergleich des Sandsteincharakters

Obwohl der Name Sandstein für beide regionale Gesteinsarten verwendet wird, trifft die Bezeichnung Sandstein nicht korrekt den petrographischen Charakter. Bei den hier untersuchten Gesteinen handelt es sich nicht um Sandsteine, sondern um Kalksteine mit einem untergeordneten Quarzanteil, der in Fossilzerreibsel und umkristallisierten Kalzit eingebettet ist. Nicht zuletzt verraten die unverkennbar im Sediment eingeschlossenen Fossilien (Foraminiferen, Seeigelstachel, Muschelbruch) den marinen Ursprung der Gesteine, die sich aus kreidezeitlichen Ablagerungen bildeten.

Zusammenfassung

Wenngleich umgangssprachlich die Gesteine dieser Region als „Sandstein“ bezeichnet werden, stimmt die petrographische Einordnung bei keinem der beiden. Vielmehr handelt es sich bei beiden um Kalkstein. Dennoch besitzen sie bemerkenswerte Unterschiede, die von Steinmetzen und Architekten gezielt eingesetzt werden. Während der höhere Anteil an umkristallisiertem Kalk und der geringere Anteil an Glaukonit den Altenberger Stein härter und verwitterungsbeständiger machen, ist es gerade der hohe Glaukonit-Anteil, der den Baumberger Stein farblich so attraktiv macht.

Regionale Funde

Erfahren Sie mehr über Fossilien, Minerale und Gesteine des Münsterlandes und des Altenberger Höhenrückens

Auf diesen Seiten haben wir eine Auswahl von Fossilien, Minerale und Gesteine zusammengestellt, die alle, bis auf wenige Ausnahmen, vom Gemeindegebiet Altenberge stammen. Bei der paläontologischen Bestimmung der Mikrofossilien haben uns Frau Dr. Christiane Scholz von der Technischen Fachhochschule (TFH) Bochum und Herr Eugen Müsch dankenswerterweise geholfen. Ebenso bedanken wir uns herzlich bei Dr. Arno Rohrbach vom Institut für Mineralogie der Universität Münster für die zahlreichen Rasterelektonenmikroskopieaufnahmen. Die hier vorgestellte Übersicht befindet sich im Aufbau. Ausdrücklich sind Anregungen und Korrekturen erwünscht.

Klimawandel

Die aktuelle Klimaentwicklung

Betrachtet man den Temperaturverlauf noch einmal näher, so fällt auf, dass es in den vergangenen 100.000 Jahren keinen Zeitraum gab, in dem die Temperatur so lange stabil war wie in den letzten 11.000 Jahren. Dieser Zustand wird durch den gegenwärtigen CO2-Ausstoß gefährdet. Das wird deutlich, wenn wir die Beziehung zwischen Temperatur und CO2-Gehalt genauer ansehen.

Abb.: Verlauf der CO2-Konzentration in den letzten 400.000 Jahren, (ppmv ist ein Konzentrationsmaß: cm3 CO2 pro Mio cm3 Luft); Quelle: Petit J.R. et al. (1999): Climate and atmospheric history of the past 420 000 years from the Vostok ice core in Antarctica [1999Petit]

In der Abb. oben sehen wir, dass die Kaltzeiten (Elster-, Saale- und Weichsel-Kaltzeit) mit niedrigen CO2-Gehalten einhergingen (180 ppmv). Und selbst in den Warmzeiten (Holstein- und Eem-Warmzeit) stieg der CO2-Gehalt nicht über 280 ppmv. Das heißt: Niemals während der letzten 400.000 Jahre verließ der CO2-Gehalt den Korridor zwischen 180 ppmv und 280 ppmv. Wenn man aber den rasanten Anstieg am rechten Rand der Abb. sieht, so fällt dieser aus allem heraus, was in den letzten 400.000 Jahren beobachtet wurde. Doch lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen:

Woher wissen wir von der Klimageschichte

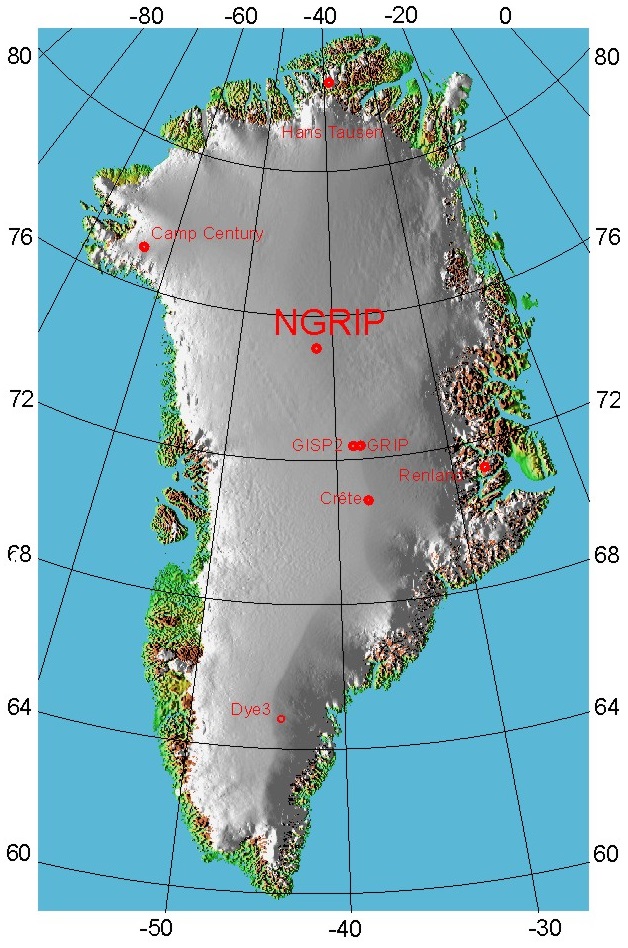

Um die Klimageschichte genauer zu untersuchen, sind in den letzten zwei Jahrzehnten etliche Eiskernbohrungen in Grönland und in der Antarktis niedergebracht worden (siehe Grafik unten). Hintergrund war das Bedürfnis der Klimaforscher, historische Klimadaten zu ermitteln.

Abb.: Bohrungen in Grönland zur Klima-Erforschung, Quelle: North Greenland Ice core Project, (Stand 1.5.2014)

Dazu muss man folgenden Zusammenhang kennen: Wenn Schnee in Firn und schließlich in Eis übergeht, werden dabei Luftbläschen im Eis eingeschlossen, welche die Zusammensetzung der Atmosphäre zur Zeit des Schneefalls konservieren. Dazu zerkleinert man ein Stück vom Bohrkern im Vakuum und analysiert mit Hilfe eines Gas-Chromatografen oder eines Laser-Infrarot-Spektrometers die Zusammensetzung des freiwerdenden Gases. Anschließend wird von der gleichen Eisprobe eine Altersbestimmung vorgenommen.

Die Ergebnisse der beiden Messverfahren werden dann in Beziehung gesetzt:

- Das Alter der Eisprobe kann man mit Radio-Nuklid-Methoden (C14) aus den eingeschlossenen pflanzlichen Bestandteilen (Samen und Blütenpollen) bestimmen.

- Aus den eingeschlossenen Gas-Bläschen läßt sich zusätzlich die chemische Zusammensetzung der damaligen Atmosphäre bestimmen.

So wurde mit Hilfe der ca. 3000 m langen Eis-Bohrkerne der Vostok-Polarstation (Antarktis) die eingeschlossene Klimageschichte über mehrere hunderttausend Jahre zurückverfolgt.

Abb. oben: Verlauf der antarktischen CO2-Konzentration (rot) in den letzten 400.000 Jahren

Abb. unten: Verlauf der antarktischen Durchschnittstemperatur (blau) im gleichen Zeitraum

Quelle: UNEP/GRID-Arendal, Polar Zentrum der Vereinten Nationen, (Stand 10.12.2013), Bilder öffnen

In der Abb. oben ist deutlich zu erkennen, dass ein CO2-Anstieg mit einem Temperaturanstieg einhergeht. Der Zusammenhang wird besonders deutlich, wenn man beide Diagramme übereinander legt (rote und blaue Kurven im Diagramm unten).

Abb.: Verlauf der Temperatur (blaue Kurve) und der CO2-Konzentration (rote Kurve) in den letzten 400.000 Jahren, linke Skala: CO2-Konzentration, rechte Skala: Abweichung vom aktuellen Temperatur-Mittelwert (15°C), Quelle: National Climatic Datacenter (USA), (Stand 10.12.2013)

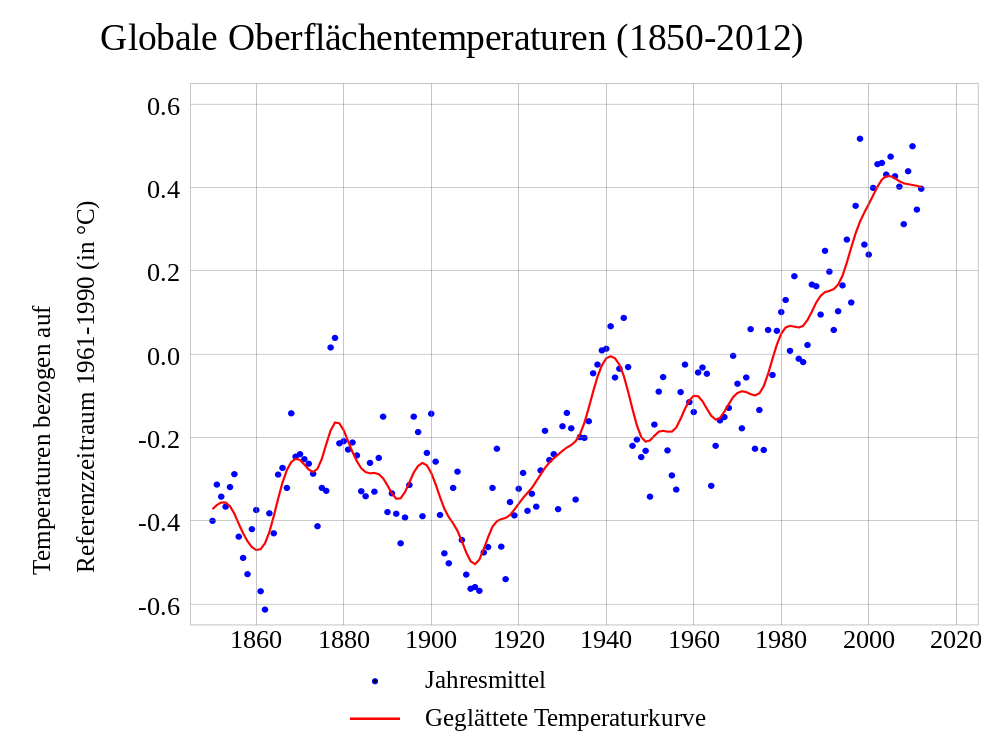

Die jüngste Klimaentwicklung

Jedoch: Seit etwa 1850 schießt der CO2-Gehalt steil in die Höhe und hat heute 400 ppmv erreicht (siehe rote Kurve im 1. Diagramm oben). Und mit dem CO2-Gehalt geht die Temperatur in die Höhe. Dieser Zusammenhang lässt sich ebenfalls erschreckend plausibel nachweisen:

Abb.: Temperaturanstieg der letzten 160 Jahre; Quelle: Wikipedia, Globale Erwärmung

Die Temperatur ist damit, gemessen seit 1880, um etwa 0.8 °C angestiegen. Klimaforscher erklären mit dem Treibhauseffekt die hohe Oberflächentemperatur unseres Nachbarplaneten Venus von 465°C, deren Atmosphäre 100-mal dichter ist als die der Erde und fast vollständig aus CO2 besteht.

Dieser Zusammenhang sollte uns klar machen, dass die Verminderung des CO2-Ausstoßes eines der wichtigsten Herausforderung unserer Zeit darstellt.

Dem Temperatusanstieg zuschauen

US Klimaforscher haben den Temperaturanstieg der letzen 136 Jahre (1880 - 2016) in einer Animation veranschaulicht. In dieser Grafik (unten) können Sie dem jährlichen Anstieg der Temperatur zuschauen.

Abb.: Visualisierung des Anstiegs der Jahresmitteltemperaturen der letzten 136 Jahre (1880 bis 2016) von Leslie McCarthy & Michael Cabbage, Quelle: Joshua Stevens, NASA Earth Observatory, (Stand 1.11.2016). Grafik als Vollbild öffnen.

Wir halten fest:

Das Klima hat sich während der Erdgeschichte auf allen Zeitskalen fortwährend geändert. Das ist für sich genommen nichts Ungewöhnliches. Die gegenwärtige Änderung ist jedoch rasant im Tempo und auch das bereits erreichte Ausmaß ist beunruhigend:

1. Die hohe CO2-Konzentration

Der CO2-Gehalt hat mit 400 ppmv ein Niveau erreicht, das um mehr als 100 ppmv über dem Niveau der Warmzeiten der letzten 400.000 Jahre liegt. Und ein Ende des Anstiegs ist nicht in Sicht.

2. Der rasche Anstieg

Der Anstieg erfolgte innerhalb von nur 150 Jahren. Dagegen erstreckte sich der Anstieg von 180 auf 280 ppmv beim Übergang von einer Kaltzeit in die nächste Warmzeit über 5.000 Jahre. Und mit dem CO2-Anstieg erfolgt ein ebenso rasanter Temperaturanstieg.

3. Die nachhaltige Wirkung

Wenn sich dieser Anstieg ungebremst über dieses Jahrhundert fortsetzt, werden die Kinder, die heute geboren werden, am Ende ihres Lebens ein Klima erfahren, das ca. 4°C wärmer ist als heute. In unsereren Großstädten herrschen dann Sommertemperaturen, die in Richtung 50°C gehen.

Gletscher über Altenberge

Ausdehnung des Gletschereises in der Saale-Kaltzeit

Kommen wir noch einmal zur "Altenberger Kaltzeit", also klimageschichtlich zur Saale-Kaltzeit vor ca. 330.000 bis 115.000 Jahren zurück. In dieser ca. 200.000 Jahre dauernden Kälteperiode stieß das Eis bis zu der in der Abbildung gelb markierten Linie vor, der sogenannten Feuersteinlinie. Diese Linie ist die südliche Grenze, bis zu der Feuersteine gefunden werden. Das Eis hat die Feuersteine aus den Kreidesedimenten Dänemarks und der Ostsee mitgeschleppt und bis zu dieser Linie verfrachtet. Südlich davon findet man keine Feuersteine mehr. Die Feuersteinlinie markiert also die südliche Eisrandlage der Saale-Kaltzeit.

Abb.: Kaltzeiten in Norddeutschland, Gelbe Linie: Saale-Kaltzeit, Rote Linie: Weichsel-Kaltzeit, Quelle: M. Bräunlich (www.kristallin.de), (Stand 31.12.2013)

Vorstöße des Gletschereises nach Süden

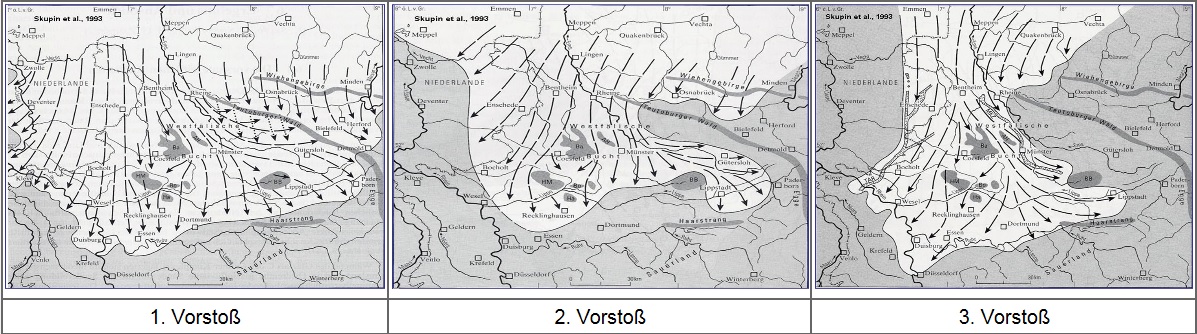

Insgesamt drangen die Gletscher in drei Schüben unterschiedlich tief in die Westfälische Bucht vor.

Der 1. Vorstoß

Der erste Vorstoß brachte das Eis auf einer breiten Front nach Süden (linke Abb. unten). Die Gletscher bedeckten große Teile der Niederlande und des Münsterländer Kreidebeckens und stoppten etwa entlang der Line Kleve - Dortmund - Paderborn.

Der 2. Vorstoß

Der zweite Vorstoß bedeckte als südliche Begrenzung nur noch das Münsterländer Kreidebecken (mittlere Abb. unten). Die Grenze des Vorstoßes lag etwa auf der Line Bocholt - Recklinghausen - Lippstadt. Der Umfang dieses Eisvorstoßes reichte aber nicht mehr aus, um den Teutoburger Wald zu überdecken. Der Teutoburger Wald ist gut in der Abb. als gletscherfreie Zone erkennbar.

Der 3. Vorstoß

Der dritte Vorstoß führte noch einmal weiter nach Süden bis in das Gebiet der Ruhr (rechte Abb. unten). Das Eis überdeckte auch hier wieder das Münsterländer Kreidebecken, breitete sich aber nicht mehr über die westlichen und östlichen Ränder Richtung Niederlande oder Richtung Teutoburger Wald aus.

Abb.: V. l. n. r. Gletscher-Ausbreitung (weiß) in 3 aufeinander folgenden Schüben. Eisfreie Gebiete (hellgrau). Besondere Regionen (dunkelgrau): AH (Altenberger Höhen), Ba (Baumberge), BB (Beckumer Berge), Bo (Borkenberge); Ha (Die Haard bei Haltern); HM (Hohe Mark); Quelle: Skupin et al. (1993) [1993Skupin], Bild öffnen

Die Mächtigkeit des Gletschereises

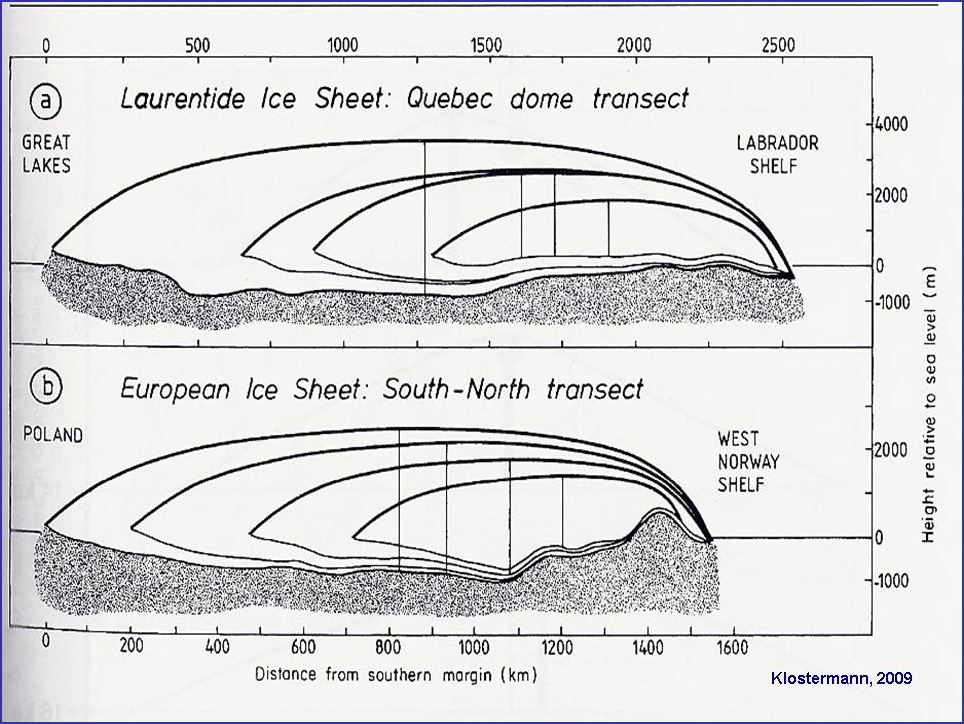

Die Gletscher des Baltischen Eisschildes hatten im Münsterland noch eine Mächtigkeit von 200-300 m. Der Altenberger Kirchturm hätte sicher nicht mehr herausgeschaut. Altenberge war echt schlecht dran (Nordwalde auch). Im skandinavischen Zentrum des Schildes betrug die Eismächtigkeit etwa 3 km. Die Abbildung unten skizziert die Mächtigkeit des nordamerikanischen (oben) und des europäischen Eisschildes (unten).

Abb. links (unten): Verlauf der Gletscher-Mächtigkeit von Norwegen bis nach Norddeutschland (ca. 1500 km), Quelle: Klostermann J. (2009) [2009Klostermann] Bild öffnen

Abb. rechts: Karte von Nordeuropa, Pfeil: Eisschild-Länge von Norwegen bis nach Norddeutschland (ca. 1500 km), Quelle: Google Maps, Nachbearbeitung: Dr. H.-G. Hettwer (Stand 31.12.2013), Bild öffnen

Der untere Teil der Abb. links ist ein Nord-Süd-Schnitt durch den Eisschild von der westnorwegischen Küste Richtung Süden bis nach Norddeutschland. In der Abb. links oben ist zum Vergleich der gleiche Schnitt durch den nordamerikanischen Eisschild skizziert.

Mit dem Vorrücken des Eises nach Süden verschob sich die Eisscheide ebenfalls nach Süden, markiert durch die senkrechten Striche in der Abb. links unten. Nördlich der Eisscheide, der Stelle der mächtigsten Vereisung, die schließlich in Mittelschweden lag, flossen die Gletscher nach Norden, südlich der Eisscheide nach Süden. Durch diesen einfachen Zusammenhang können wir davon ausgehen, dass wir bei uns keine Geschiebe-Findlinge aus Nord-Schweden bei uns finden werden.

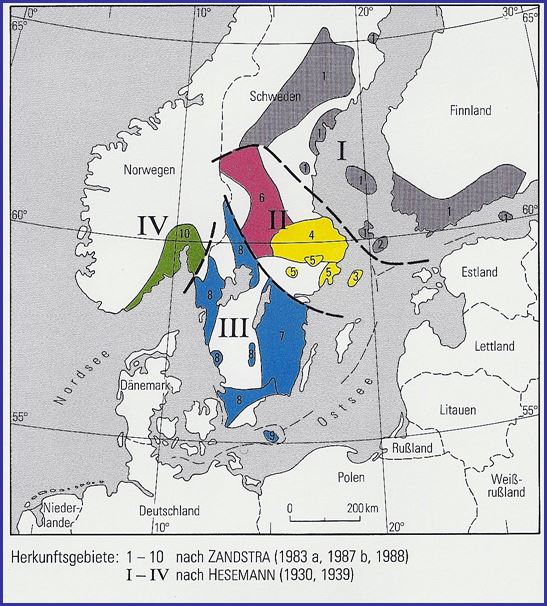

Die Herkunft der Findlinge aus dem Hohen Norden

Die Untersuchung der Herkunft von Findlingen (Geologen sprechen hier von Geschiebe) ist ein eigenständiges Themengebiet in der Geologie und Klimaforschung. Denn der Transport der Geschiebe während der Eiszeit kennzeichnet die Wege, auf denen die Gletscher aus dem Norden zu uns kamen. So gibt es in verschiedenen Ländern entlang der Ostsee Forschungsaktivitäten zu diesem Thema. In Deutschland befassen sich unter anderem die Universität Hamburg und die Universität Greifswald mit dem Thema Geschiebe. Darüber hinaus gibt es die Gesellschaft für Geschiebekunde (http://www.geschiebekunde.de), in der Wissenschaftler und Sammler ihre Aktivitäten bündeln. Die Untersuchung der Geschiebefunde hat für das Münsterländer Kreidebecken und speziell den Altenberger Höhenrücken bestätigt, dass die Funde aus den Regionen 1, 2, 6, 7, 10 stammen, siehe Abb. unten. Die Bestimmung erfolgt über Vergleich der Findlinge mit regional-typischen Gesteins- und Mineralarten, die unverwechselbar nur in bestimmten Gegenden vorkommen (hier Dänemark, Norwegen und Schweden). Die Tabelle mit Abb. unten gibt Aufschluss über die Herkunftsregionen dieser sogenannten geologischen Leitgeschiebe.

Abb. links: Einordnung der Geschiebe vom Altenberger Höhenrücken über die Leitgeschiebe-Zuordnung, Quelle: Speetzen E. u. Zandstra J.G. (2009), Elster- und Saale-Vereisung im Weser-Ems-Gebiet und ihre kristallinen Leitgeschiebegesellschaften [2009Speetzen]

Abb. rechts: Markierung der Herkunftsgebiete der Leitgeschiebe, Quelle: Speetzen E. u. Zandstra J.G. (2009) [2009Speetzen], Bild öffnen

Die Geschiebefunde vom Altenberger Höhenrücken konnten den folgenden Herkunftsregionen zugeordnet werden:

- Region 1 & 2 (grau)

- Region 6 (magenta)

- Region 7 (blau)

- Region 10 (grün)

Die Alterszuordnung der Geschiebefunde

Betrachtet man das Alter der Geschiebe, so ist die geologische Übersichtskarte des Baltischen Schildes hilfreich (siehe Abb. unten). Danach liegen die ältesten Gesteine im Norden auf der Halbinsel Kola, also im Nordwesten Russlands an der finnischen Grenze. Sie sind zwischen 2,5 und 3,5 Milliarden Jahre (Ga) alt. Von dort ausgehend wuchs der baltische Kontinent in südwestlicher Richtung durch Kollisionen mit anderen Lithosphärenplatten. Folgerichtig sinkt das Alter der Gesteine von NO nach SW. Die in Altenberge gefundenen Gesteine stammen überwiegend aus Mittel- und Südschweden und aus der Ostsee, sie sind also ca. 1,7-1,9 Ga alt, also fast halb so alt wie die Erde selbst (4,56 Ga).

Abb.: Das Alter der Geschiebe vom Altenberger Rücken in deren Herkunftsgebieten (Angaben in Mrd. J. (Ga)), Quelle: www.kristallin.de (Stand 1.5.2014), Bild öffnen