Seeigel & Seesterne

Seeigel (Echinoidea)

Echinoidea, Inv. Nr. 24

Echinoidea, Inv. Nr. 24

Abb.: Irregulärer Seeigel, Echinocorys sp., Schalenerhaltung, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Echinoidea, Inv. Nr. NN

Echinoidea, Inv. Nr. NN

Abb.: Irregulärer Seeigel, Echinocorys scutata, Schalenerhaltung, 4-Ansichten, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberge, Laerstraße, Neubau Rettungswache

Vollständige Exemplare sind sehr selten, häufiger finden sich Schalenbruchstücke.

Seesterne (Asteroidea)

Bestimmung??, Inv. Nr. H099

Bestimmung??, Inv. Nr. H099

Abb.: Seestern, Schalenerhaltung, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken, Neubau-Industriegebiet "Regional - Gut Altenberge"

Dabei handel es sich hier um einen in der Region sehr seltenen Fund von Gliedern eines Seesterns.

Hier finden Sie weitere Informationen vom Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH) über Seeigel und Seesterne

Schwämme (Porifera)

Kalkschwamm

Inv. Nr. 10

Inv. Nr. 10

Abb.: Kalkschwamm, Ventriculites radiatus, Steinkern (oben), Abdruck (unten), Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Santon-Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Kalkschwamm

Inv. Nr. 21

Inv. Nr. 21

Abb.: Kalkschwamm, Phymatella tuberrosa?, Steinkern, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Sendhügel)

Kalkschwamm

Inv. Nr. 25

Inv. Nr. 25

Abb.: Kalkschwamm, Jereica oligostoma, Ansicht Unterseite, Steinkern, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Sendhügel)

Kalkschwamm

Inv. Nr. E01M

Inv. Nr. E01M

Abb.: Kalkschwamm, Amphithelion Macromata, Links: Oberseite, Rechts: Unterseite,

Foto: E. Müsch, Bild (Oberseite) öffnen, Bild (Unterseite) öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Sendhügel)

Schwämme sind als Abdrücke bzw. zusammengedrückte Exemplare auf Steinplatten und im Mergel relativ häufig. Sehr selten sind dagegen vollvolumige, vollständig erhaltene Exemplare wie die Beispiele oben. Die Bestimmung ist nicht einfach, da Schwämme von derselben Art je nach Lebensbedingungen sehr variabel aussehen können.

Im Folgenden finden Sie weitere Funde aus der Industrieansiedlung Regional-Gut Altenberge und aus dem neuen Baugebiet Krüselblick II:

Kalkschwamm

Inv. Nr. H102

Inv. Nr. H102

Abb.: Kalkschwamm, Abdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Industriegebiet Regional-Gut Altenberge)

Kalkschwamm

Inv. Nr. H99

Inv. Nr. H99

Abb.: Kalkschwamm, Abdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Industriegebiet Regional-Gut Altenberge)

Kalkschwamm

Inv. Nr. H102

Inv. Nr. H102

Abb.: Kalkschwamm, Abdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Industriegebiet Regional-Gut Altenberge)

Kalkschwamm

Inv. Nr. H101

Inv. Nr. H101

Abb.: Kalkschwamm, Abdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Industriegebiet Regional-Gut Altenberge)

Kalkschwamm

Inv. Nr. H098

Inv. Nr. H098

Abb.: Kalkschwamm, Camerospongia oder Stichophoma, Abdruck mit Mergel gefüllt, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Industriegebiet Regional-Gut Altenberge)

Kalkschwamm

Inv. Nr. H114

Inv. Nr. H114

Abb.: Kalkschwamm, Abdruck mit Mergel gefüllt, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Linkes Bild öffnen Rechtes Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Baugebiet Krüselblick II

Kalkschwamm

Inv. Nr. H116

Inv. Nr. H116

Abb.: Kalkschwamm, Abdruck mit Mergel gefüllt, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberge Baugebiet Krüselblick II

Kalkschwamm

Glypticus sulcatus, Inv. Nr. H125

Glypticus sulcatus, Inv. Nr. H125

Abb.: Astylospongia praemorsa, Steinkernerhaltung, 3 Fotos: Dr. H.-G. Hettwer, Bild oben öffnen, Bild Mitte öffnen, Bild unten öffnen

Zeitstellung: Silur, Ordovizium

Fundort: Altenberger Höhenrücken, Neubaugebiet Krüselblick II

Weitere Informationen zu Astylospongia praemorsa in: Geologisches Museum Münster, Fossilienforum The Fossil Forum.

Kalkschwamm

Inv. Nr. NN

Inv. Nr. NN

Abb.: Kugelschwamm Porosphaera globularis, Steinkernerhaltung, Foto: Eugen Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberge, Laerstraße, Neubau Rettungswache

Hier finden Sie weitere Informationen vom Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH) über Schwämme.

Röhrenwürmer (Vermes)

Wurmgehäuse Röhrenwurm

Hamulus sexangularis, Inv. Nr. 1

Hamulus sexangularis, Inv. Nr. 1

Abb.: Gehäuse Röhrenwurm, Hamulus sexangularis, Wurmgehäuse auf Matrix, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Santon-Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Hamulus sexangularis, Inv. Nr. NN

Hamulus sexangularis, Inv. Nr. NN

Abb.: Gehäuse Röhrenwurm, Hamulus sexangularis (?), Wurmgehäuse auf Matrix, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Santon-Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Röhrenwürmer besitzen keine Schale oder Skelett. Daher sind auch keine fossilien Würmer bekannt. Hingegen findet man öfter fossile Wurmgänge oder die gehäuseähnliche Außenhaut als Fossil.

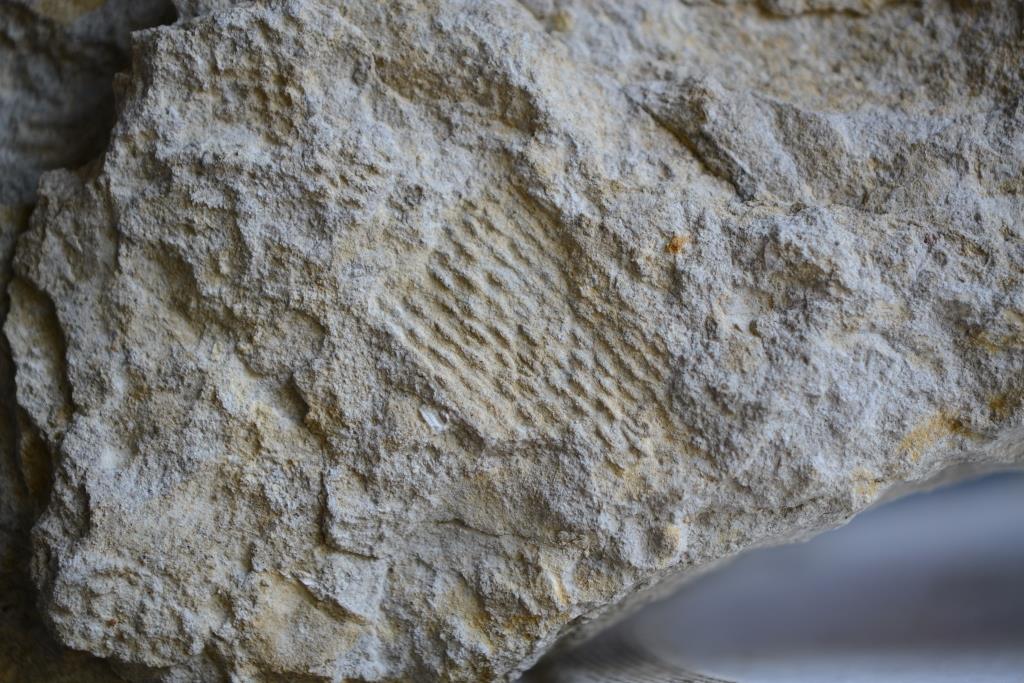

Muscheln (Bivalvia)

Muschel

Inv. Nr. 26

Inv. Nr. 26

Abb.: Muschel, Inoceramus sp., Steinkernerhaltung, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Muschel

Inv. Nr. 27

Inv. Nr. 27

Abb.: Muschel, Inoceramus haldemensis?, Schalenerhaltung, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Muschel

Inv. Nr. 30

Inv. Nr. 30

Abb.: Muschel, Inoceramus crispi, Steinkernerhaltung, Positiv- und Negativabdruck, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Muschel

Inv. Nr. H132

Inv. Nr. H132

Abb.: Muschel, Inoceramus crispi, Schalenerhaltung, Positiv- und Negativabdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Muschel

Inv. Nr. H133

Inv. Nr. H133

Abb.: Muschel, Inoceramus crispi, Steinkernerhaltung, Abdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: Campan

Fundort: Altenberger Höhenrücken

Muschel

Inv. Nr. H098

Inv. Nr. H098

Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, , Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Neubaugebiet "Regional - Gut Altenberge")

Muschel

Inv. Nr. H100

Inv. Nr. H100

Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, , Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Neubaugebiet "Regional - Gut Altenberge")

Muschel

Inv. Nr. H101

Inv. Nr. H101

Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, , Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Neubaugebiet "Regional - Gut Altenberge")

Muschel

Inv. Nr. H101

Inv. Nr. H101

Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, , Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Höhenrücken (Neubaugebiet "Regional - Gut Altenberge")

Muschel

Inv. Nr. H117

Inv. Nr. H117

Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Neubaugebiet Krüselblick II

Muschel

Inv. Nr. H117

Inv. Nr. H117

Abb.: Muschel, ??; Schalenerhaltung, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Neubaugebiet Krüselblick II

Muschel

Inv. Nr. H119

Inv. Nr. H119

Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Neubaugebiet Krüselblick II

Muschel

Inv. Nr. H124

Inv. Nr. H124

Abb.: Muschel, Spondylus spinosus(?), Abdruck im Mergelstein, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Neubaugebiet Krüselblick II, 2017

Muschel

Inv. Nr. NN

Inv. Nr. NN

Abb.: Muschel Inoceramus im Mergelstein, Schalenerhaltung, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberge, Laerstraße, Neubau Rettungswache

Muschel

Inv. Nr. NN

Inv. Nr. NN

Abb.: Muschel (unbestimmt), Schalenerhaltung, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberge, Laerstraße, Neubau Rettungswache

Geschiebe aus kompaktem Schillkalkstein (Schalen von Muscheln oder Muschelkrebsen)

Fossiler Schillkalk

Inv. Nr. NN

Inv. Nr. NN

Abb.: Kalkstein aus fossilem Muschelschill, Platte 7 cm Kantenläge, links: poliert, rechts: unbehandelt, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, linkes Bild öffnen, rechtes Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Regenrückhaltebecken in Richtung Havixbeck, Neubau 2017

Fossiler Schillkalk

Inv. Nr. 129

Inv. Nr. 129

Abb.: Fossiler Schillkalkstein, Dicke halbiert (gesägt) und poliert, links: Schnittfläche, rechts: gegenüberliegende Schnittfläche Foto: Dr. H.-G. Hettwer, linkes Bild öffnen, rechtes Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Regenrückhaltebecken in Richtung Havixbeck, Neubau 2017

Fossiler Schillkalk

Inv. Nr. 130

Inv. Nr. 130

Abb.: Fossiler Schillkalkstein, Poliert, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberger Regenrückhaltebecken in Richtung Havixbeck, Neubau 2017

Muscheln

Muscheln gehören wie die Schnecken (Gastropoden) und Kopffüßler (Cephalopoden) zu den Weichtieren (Mollusken). Sie entstanden erstmals im Kambrium vor ca.500 Millionen Jahren. Ein vorläufiges Artenmaximum erreichten die Muscheln in der oberen Kreidezeit, bevor sie am Ende der Kreidezeit vor 65 Millionen Jahren ebenfalls massiv vom Artensterben betroffen wurden. Im Laufe des Tertiärs erholte sich die Artenvielfalt und heute existieren Schätzungen zufolge 8000 - 10000 Muschelarten, mehr als zu irgendeiner anderen Zeit der Erdgeschichte. Einige Muschelarten überleben unglaublich lange Zeiträume unverändert. Muschelarten, die evolutionsbedingt nach nur 300.000 – 1 Mio. Jahre ausstarben, eignen sich hervorragend als Leitfossilien.

Die Lebensweise von Muscheln ist recht unterschiedlich. Neben im Meeresboden grabenden Muscheln existieren freibewegliche und stationäre Muscheln (z. B. Austern), die fest mit dem Untergrund verbunden sind sowie Bohrmuscheln. Je nach Art ernähren sie sich von organischen Abbaustoffen, von Plankton und Algen oder profitieren von symbiotischer Lebensweise mit Bakterien. Es gibt sogar Raubmuscheln, die Jagd auf Kleinkrebse machen.

Ihrerseits spielen Muscheln in der Nahrungskette eine wichtige Rolle. Charakteristisch ist das Gehäuse aus zwei Schalen, deren chemischer Aufbau aus Aragonit (Perlmutt) und/oder aus Calcitschichten besteht. Im Altenberger Höhenrücken kommen die Muschelschalen mit hohem Calcitanteil häufig in Schalenerhaltung vor. Für stark aragonithaltige Schalen liegen keine guten Erhaltungsvoraussetzungen vor, so dass auch Muscheln in Steinkernerhaltung zu finden sind. Da die Schließmuskeln und das Schlossband nach dem Tod des Tieres schnell vergehen, zerfallen Muscheln meist in Folge von Strömung und Brandung in zwei Schalenhälften. Ganze Exemplare sind daher selten. Stellenweise häufig sind Bruchstücke von Muschelschalen, hier vor allem von der Art Inoceramus sp, die offensichtlich lokal Muschelbänke bildeten. Inoceramusschalen dienten wiederum anderen Muscheln, wie z.B. der relativ kleinen und sehr variablen Austernart Hyotissa semiplana als Befestigungsunterlage. Die Inoceramen, wie auch die im Altenberger Höhenrücken vorkommenden Austernarten Pycnodonte versicularis und Hyotissa semiplana, sind mit dem Ende der Kreidezeit ausgestorben.

Viele der hier gezeigten Muscheln wurden in einer Position fossilisiert, in der die konkave Seite nach oben zeigt. Dieser Befund erlaubt einen interessanten Rückschluss auf die Sedimentationsbedingungen, die zur Zeit der Fossilbildung herrschten, siehe [1982Gall]. Denn nur in einem ruhigen Flachwasserbereich erfolgt die Fossilbildung in dieser Position. Denn ist das Wasser stärker turbulent, werden Muscheln nach dem Absterben fortgetragen und setzten sich mit der offenen Seite nach unten ab. Der hier oft beoachtete Befund bestätigt die Auffassung darüber, dass während der Kreidezeit Altenberge und das Münsterland von einem ruhigen Flachwassermeer bedeckt war.

Hier finden Sie weitere Informationen vom Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH) über Muscheln.

Muschelschill, Schillkalk oder auch Trochitenkalk

Diese Bezeichnungen stehen für einen fossil-reichen Kalkstein, der überwiegend aus Versteinerungen abgestorbener Tiere des Erdzeitalters Trias/Muschelkalk besteht (Muscheln, Schnecken, Seelilien). Indem die Hohlräume zwischen den Bruchstücken durch auskristallisierende Kalkschlämme gefüllt werden, bildet sich ein fester kompakter Kalkstein, in den die Fossilien eingebettet sind. Die gefundenen Einzelstücke sind hier als eiszeitliches Geschiebe abgeladen worden, aber nicht hier entstanden. Solche Gesteine können einen Fossil-Anteil von über 50 Gewichtsprozent aufweisen [1982Gall]

Minerale

Calcit

Inv. Nr. NN

Inv. Nr. NN

Abb.: Calcit-Kristalle als Kluftmineral im Altenberger Stein, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberge, Bahnhofstraße, Hanglage

Calcit

Inv. Nr. NN

Inv. Nr. NN

Abb.: Calcit (Kalzit) Kristalle als Kluftmineral im Altenberger Stein, Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Zeitstellung: ??

Fundort: Altenberge, Bahnhofstraße, Hanglage

Granate aus Altenberge

Inv. Nr. NN

Inv. Nr. NN

Abb.: Einzelne, bis zu 4 mm große Granate aus Granatgranulit-Gestein (Eiszeitgeschiebe, siehe unten), Präparation und Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Fundort: Altenberge, Neubau Industriegebiet Altenberge Süd in 2022

Granatgranulit-Gestein mit freigelegten Granaten

Inv. Nr. NN

Inv. Nr. NN

Abb.: Granatgranulit-Gestein (Eiszeitgeschiebe, siehe unten), Präparation und Foto: E. Müsch, Bild öffnen

Fundort: Altenberge, Neubau Industriegebiet Altenberge Süd in 2022