Was ist Fracking

Warum wird Fracking eingesetzt

Mit dem Fracking-Verfahren (aus dem engl. "hydraulic fracturing", kurz fracking) lassen sich fossile Brennstoffe auch in Gesteinsschichten ausbeuten, deren Gehalte an Öl und Gas mit konventionellen Methoden nicht erschlossen werden können. Dazu zählen einerseits in Gestein gebundenes Erdöl und Erdgas sowie Vorkommen in Gesteinen, die nur eine geringe Gas-Durchlässigkeit besitzen. Andererseits lassen sich damit auch noch Restvorkommen von konventionellen Lagerstätten ausbeuten.

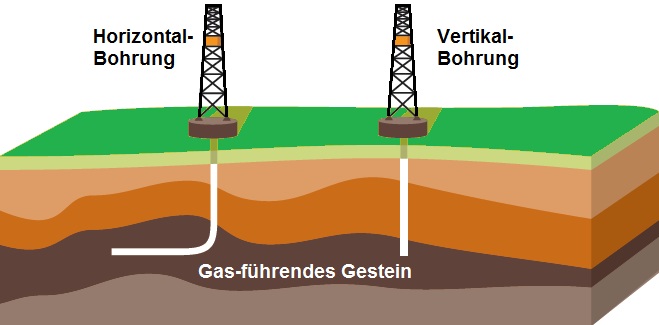

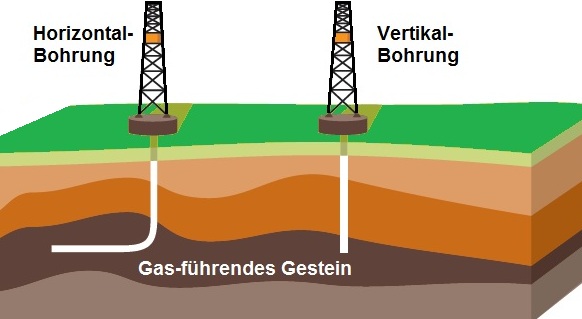

Abb.: Bohrverfahren zur Öl- und Erdgasgewinnung mittels Fracking

Das Fracking-Verfahren wird schon seit den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA zur Öl- und Gas-Förderung eingesetzt. Dort soll es nach Recherche der ZDF-Dokumentation von Christian Wilk (2011, 30 Min.): "ZOOM, Gefährliche Gier - riskante Erdgassuche in Deutschland" mittlerweile an die 70-tausend Bohrungen geben. Und auch in Deutschland ist das Verfahren nach Recherche des Films schon über 300 mal angewendet worden, hauptsächlich in Norddeutschland. Für die Öl- und Gas-Industrie ist dieses Verfahren aber noch aus einem anderen Aspekt interessant geworden. Da das öffentliche Bewusstsein um das Risiko von Offshore-Bohrinseln seit der Explosion der Ölbohrplattform Deepwater Horizon (20. April 2010) gestiegen ist und die gesetzlichen Anforderungen für Risiko-Rücklagen in Öl-Katastrophen strenger geworden sind, stellen unkonventionelle Gas-Vorkommen an Land für die Öl-Gesellschaften eine interessante Alternative ohne großes Risiko dar.

In dem Zusammenhang liest man oft Begriffe, die sich auf den Typ der Gas-Lagerstätte beziehen, die wir hier kurz erläutern wollen:

- Shale Gas: In Tongestein enthaltenes Methan (aus dem engl. Shale für Schiefer, oft auch als Schiefergas bezeichnet)

- Flözgas (CBM = Coal Bed Methane): Methan in Kohlenflözen

- Tight Gas: Erdgas in besonders undurchlässigen Gesteinen wie dem Trias- und Rotliegend-Sandstein

Zum besseren Verständnis erläutern wir hier die Besonderheiten der Lagerstätten-Gesteine.

Gesteine der Gas-Lagerstätten

Die beiden Grafiken unten illustrieren die unterschiedlichen Eigenschaften von Speichergesteinen, die sich je nach Porenvolumen und Durchlässigkeit in konventionelle und unkonventionelle Gas-Lagerstätten unterscheiden:

Abb. links: Lagerstätte mit konventionell gebundenem Erdgas, Abb. rechts: Lagerstätte mit in Poren gebundenem unkonventionellem Erdgas, Grafiken: Dr. H.-G. Hettwer

Eigenschaften von konventionellen Gas-Lagerstätten

Durch folgende Eigenschaften zeichnet sich dieser Gesteinstyp aus:

- Das Gestein besitzt eine gute Durchlässigkeit zwischen den Porenräumen

- Wasser kann von außen in der Gestein eindringen

- Erdgas kann durch den Gesteinsdruck des Deckgebirges von allein zum Bohrloch fließen

Eigenschaften von unkonventionellen Gas-Lagerstätten

Durch folgende Eigenschaften zeichnet sich dieser Gesteinstyp aus:

- Die Porenräume des Gesteins sind sehr klein (< 20% von konventionellen Lagerstätten)

- Geringe bis keine Durchlässigkeit (1/1000 von konventionellen Lagerstätten oder kleiner)

- Wasser kann nicht eindringen, bleibt auf der Oberfläche stehen

- Das Erdgas kann nicht von allein zum Bohrloch fließen

- Für eine große Ausbeute muss ein großes Gesteinsvolumen "gefrackt" werden

Der Ablauf einer Bohrlocherschließung mittels Fracking

Bohrlocherschließung

Um die Vorkommen auszubeuten, werden die undurchlässigen Gesteinsschichten durchbohrt (s. Grafik oben), um dann in ca. 2000 m - 6000 m Tiefe in das Öl- oder Gas-führende Gestein vorzudringen, in dem fossile Energieträger gebunden sind. Die Bohrungen werden entweder senkrecht in das gasführende Gestein gebracht oder zunächst als senkrechte Bohrung begonnen und dann als Horizontalbohrung im gasführenden Gestein fortgesetzt (siehe Abbildung unten). Die Länge des horizontalen und vertikalen Vortriebs ist typischerweise ähnlich groß, so dass bei einer Bohrlochtiefe von 2000 m der horizontale Vortrieb ebenfalls bei 2000 m liegt. Unter dem folgenden Video-Link wird das Horizontalbohrverfahren von National Geographics anschaulich beschrieben.

Vorbereitungen zum Fracking: Explosives Aufbrechen des Gesteins

Nach dem Fertigstellen der Bohrung werden im horizontalen Bereich der Bohrung mit einer sogenannten Perforationskanone hunderte Löcher quer zum Bohrkanal gesprengt um das Speichergestein zu durchlöchern (engl. perforieren) und aufzubrechen. Erst danach kann das Fracking beginnen. Detaillierte Angaben darüber, wie eine Perforationskanone aufgebaut ist sowie Informationen zur Sprengtechnik und Angaben zur Tiefe der Sprenglöcher finden Sie in dem Artikel von Brad Hansen mit dem Thema: "Casing Perforating Overview" (Download, US-Umweltschutzbehörde, United States Environmental Protection Agency EPA). Die folgende Zeichnung daraus skizziert schematisch den Aufbau:

Abb.: Aufbau einer Perforationskanone nach Brad Hansen (2011), Sprengrichtung siehe Pfeile, Quelle: Link öffnen, (Stand 02.05.2021)

Die Wirkungsweise der Perforationskanone ist in den beiden Abbildungen unten dargestellt. Die Explosion der einzelnen Sprengladungen (links) erzeugt entlang des Explosionskanals eine Serie von Löchern im Gestein (rechts). Diese Sprengungen erzeugen neben den Explosionskanälen auch Risskeime im Gestein, die durch die Fracking-Flüssigkeit aufgeweitet werden.

Abb. Links: Simulierter Explosionsvorgang mit einer Perforationskanone nach Bassam Salim (2011): Stimulation Technology StimGun, Quelle: https://www.perforators.org, PDF, (Stand 02.05.2021)

Abb. Rechts: Testsprengung in Beton nach D. Pratt (2011): HERO Shaped Charges - Providing Clean Perforation Tunnels that Minimize Formation Damage & Maximize Communication, Quelle: http://www.perforators.org, PDF, (Stand Mai, 2013)

Die typische Perforationskanone besteht nach Brad Hansen (2011) in der Regel aus mehreren miteinander verbundenen, mit Sprengstoff präparierten Rohrsegmenten, um vor dem Fracking im Bereich der Horizontalbohrung einige hundert bis tausend Perforationssprengungen vornehmen zu können.

Hier die wichtigsten Daten einer typischen Perforationskanone, (Stand 02.05.2021) aus der Veröffentlichung von Brad Hansen (2011):

- Typischer Rohr-Durchmesser der Perforationskanone: 2” bis 4” (5 bis 10 cm)

- Typischer Loch-Durchmesser des Sprengkanals: 0.23” bis 0.72” (0,6 bis 1,8 cm)

- Typische Loch-Tiefe des Sprengkanals im Gestein: 6” bis 48” (15 bis 122 cm)

- Typische Anzahl der Sprenglöcher pro Meter: 12 bis 36 (d. h. einige 100 bis 1000 Sprenglöcher pro Bohrung)

Das eigentliche Fracking

Erst jetzt beginnt das eigentliche Hydraulic Fracturing. Nach den Sprengungen wird unter hohem Druck (500 - 1000 bar) die Fracking-Flüssigkeit (Wasser, Sand und Chemikalien) mit dem Ziel eingepresst, das Sprengloch und die Risse im Gestein aufzuweiten. Die Beimischung von Sand dient dazu, die Risse daran zu hindern, sich nach dem Zurückpumpen der Fracking-Flüssigkeit wieder zu schließen. Die Fracking-Flüssigkeit setzt sich zusammen aus Wasser, Sand sowie diversen Zusatzstoffen (Benzol, Formaldehyd, Diesel, etc.), die u. a. als Schmiermittel dienen. Abhängig von der Bohrloch-Tiefe und Bohrloch-Länge werden einige Millionen Litern Fracking-Flüssigkeit benötigt, um den Druck im Bohrloch aufzubauen, vgl. wildernesscommittee.org (10.12.2023).

Nachdem das Aufbrechen des Gesteins abgeschlossen ist, wird die Fracking-Flüssigkeit wieder aus dem Gestein als Abwasser zurückgepumpt. In der Regel können zwischen 70% bis 90% der Fracking-Flüssigkeit wieder zurückgepumpt und dann zwischengelagert werden. Der Rest der Flüssigkeit verbleibt in Poren, Rissen und Spalten des Gesteins.

Die Gas-Förderung

Bei der produktiven Gas-Förderung wird das im Gestein freigesetzte Gas (vorrangig Methan, CH4) über das Bohrloch gefördert. Oft werden um das eigentliche Bohrloch zusätzliche Bohrungen erstellt, um das Frackingvolumen zu erhöhen und die Ausbeute zu verbessern.

Fracking im Münsterland?

Aufgrund der Aktualität dieses Themas möchten wir vom Museum Zurholt unsere Internetseite dazu nutzen, Sie mit Fakten und Hintergrundinformationen zum Thema Fracking zu informieren. Hier erfahren Sie das Wichtigste zum technischen Verfahren. Wir erklären aber auch, warum dieses Verfahren so umstritten ist. Nicht zuletzt leben wir in Altenberge nicht weit von einem geplanten Bohrloch in Nordwalde (Karte).

Das Bohrloch in Nordwalde ist schon älter und stammt aus den Zeiten, als in den 1970er Jahren im Münsterland zahllose Erkundungsbohrungen durchgeführt wurden. Damals wollte man die geologische Schichtung sowie den Verlauf der Kohle-, Erdöl- und Gas-Lagerstätten im nördlichen Ruhrgebiet und Münsterland erforschen. Jetzt sollen per Fracking auch weniger ergiebige Lagerstätten erschlossen werden.

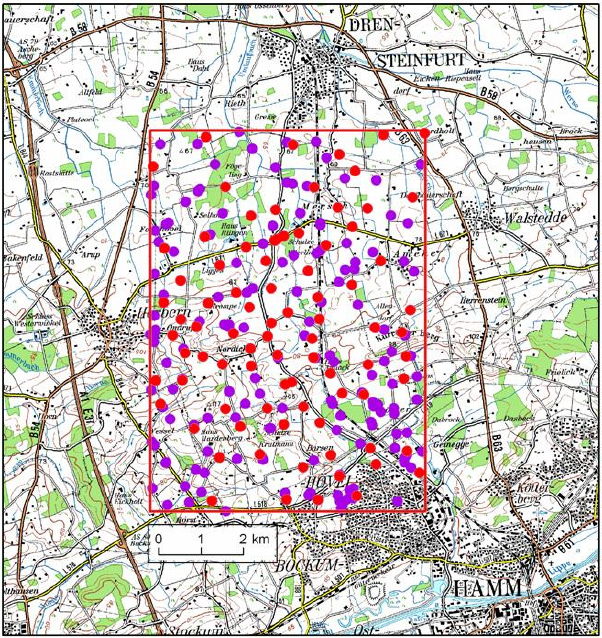

Abb.: Erkundungsbohrungen aus den 1970er Jahren, Steinkohlen-Explorationsfeld "Donar" bei Hamm-Bockum-Hövel (www.gd.nrw.de). In der Karte (rot) sind Bohrungen mit mehr als 1000 m Teufe in rot, Quelle: Informationsschrift vom Geologischer Dienst NRW: Unkonventionelle Erdgasvorkommen in Nordrhein-Westfalen, Stand 10.09.2015

Neben Nordwalde gibt es im Münsterland weitere Standorte, an denen Probebohrungen zur Erkundung der Frackingmöglichkeiten geplant sind. Unter folgendem Link (www.gegen-gasbohren.de) sammeln engagierte Bürgerinnen und Bürger Fracking-Standorte und geplante Fracking-Bohrungen im gesamten Bundesgebiet.

Fracking

Eine Info von wissenschaftlichen Mitarbeitern des Museums. Hier erfahren Sie mehr über die Ausbeutung von sogenannten unkonventionellen Öl- und Gasvorkommen. Wir informieren über wichtige technische Details des Verfahrens und über Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Bilden Sie sich selbst eine Meinung über das Thema Fracking und die Relevanz für das Münsterland:

- Was ist Fracking

- Fracking in der Region

- Fracking verändert das Land

- Fakten und Messdaten

- Erdbeben durch Fracking

- Gas im Trinkwasser

- Frackingabfälle wohin?

- Fracking Unfälle

Hier finden Sie die Literaturangaben zu verwendeten wissenschaftlichen Artikeln und Webseiten.

Historische Kalkstein-Abbaustellen am Altenberger Höhenrücken

Fundstellenbeschreibung

Auf der Basis von Quellenrecherchen und ergänzt durch Zeitzeugen-Berichte geben wir hier einen ersten Überblick über die Kalkstein-Abbaustellen am Altenberger Höhenrücken. Nicht immer ist klar, in welchem Umfang ein Abbau des Kalksteins erfolgte, also ob der Abbau in der Form von Steinbrüchen erfolgten, oder ob lediglich die Steine beim Ausschachten eines Fundaments dann für den Bau selbst verwendet wurden.

Auf jeden Fall ist es aber interessant auf der Karte nachzuvollziehen, wie der Kalkstein-Abbau sich entlang des Altenberger Höhenrückens konzentrierte, ohne dass frühere Genrationen sich auf geologische Kenntnisse stützen konnten. Schließlich erfolgte die geologische Kartografierung des Münsterlandes erst ab 1948 durch J. Hesemann und dann später in den 80er-Jahren, vgl. Geologische Karte des Geologischen Dienstes von Altenberge [1989Staude]. Die von uns recherchierten Abbaugebiete sind in der Tabelle unten von Nordwest nach Südost aufgelistet.

Haben Sie Kenntnisse über weitere Kalkstein-Abbautätigkeiten am Altenberger Höhenrücken, so setzen Sie sich mit uns per Mail in Verbindung

Beschreibung der Abbaugebiete am Altenberger Höhenrücken

- Abbau für die Gesellschaftsmühle in Altenberge (Mühlenweg), Quelle: Eugen Zurholt, Zeitzeuge aus Altenberge

- Abbaugruben im Gebiet der Krüsellinde, Quelle: Eugen Zurholt, Zeitzeuge aus Altenberge

- Steinbrüche auf Hof Hinse, Altenberge, Quelle: Heinz Hinse, Zeitzeuge, und [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 383

- Abbaugebiet Mühlenberg und Vorbergshügel, Nienberge, Quelle: [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 43 und S. 326

| Nr. | Abbaustelle | Ort |

Quelle oder Zeitzeuge Verwendungszweck |

| 1 | Bereich Gesellschaftsmühle | Altenberge |

Eugen Zurholt, Zeitzeuge aus Altenberge Verwendungszweck: Baumaterial zum Bau der Gesellschaftsmühle, Mühlenweg in Altenberge |

| 2 | Bereich Krüsellinde | Altenberge |

Eugen Zurholt, Zeitzeuge aus Altenberge Verwendungszweck: -- |

| 3 | Steinbrüche auf Hof Hinse | Altenberge |

Heinz Hinse, Zeitzeuge aus Nordwalde, sowie [1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 383 (Karte), Pachtvertrag Verwendungszweck: Baumaterial für die Restaurierung des Dom-Westportal und die Türme in Münster Baumaterial für Profanbauten (Fenster- und Tür-Gesimse) |

| 4 | Bereich Mühlenberg und Vorbergshügel |

Nienberge |

[1993Lobbedey], Band 1, Der Bau, S. 325 u. S. 326 Verwendungszweck: Historisches Baumaterial im 12. Jahrhundert für das Westwerk des Doms (Westchor und Türme), S. 43, S. 325 u. S. 326, und S. 389 Baumaterial für die Restaurierung des Doms, S. 382 und S.383 |

Darüber hinaus gibt es in der Dokumentation über den Dom in [1993Lobbedey], Band 1, S. 382 weitere Hinweise zum Kalksteinabbau am alten Schlachthof in Münster, der zur Restaurierung des Doms verwendet wurde.

Karte der Abbaugebiete

Karte: Ausgewählte Stellen mit Kalksteinabbau am Altenberger Höhenrücken und im Stadtgebiet Münster. Klicken Sie auf die Marker um Standort-Informationen anzeigen zu lassen. Grafik: Dr. Hans-Georg Hettwer.

Straßen/Wegbefestigung

Trittstein Wegbefestigung

Große Teile des Wegesetzes im Münsterland liegen auf Lehm- und Mergel-Untergrund.  Das führt dazu, dass in regenreichen Jahreszeiten die Wege aufweichen und schwer passierbar werden. Erst nach dem 2. Weltkrieg entwickelte sich langsam ein Netz aus befestigten Straßen, wie wir es heute kennen. Noch auf historischen Fotos um 1900 kann man sehen, wie zum Teil lediglich einfache Trittsteine als Wegbefestigung dazu dienten, um Wege begeh- und befahrbar zu machen. Das Material dazu kam aus lokalen Steinbrüchen, sogenannten Kuhlen.

Das führt dazu, dass in regenreichen Jahreszeiten die Wege aufweichen und schwer passierbar werden. Erst nach dem 2. Weltkrieg entwickelte sich langsam ein Netz aus befestigten Straßen, wie wir es heute kennen. Noch auf historischen Fotos um 1900 kann man sehen, wie zum Teil lediglich einfache Trittsteine als Wegbefestigung dazu dienten, um Wege begeh- und befahrbar zu machen. Das Material dazu kam aus lokalen Steinbrüchen, sogenannten Kuhlen.

Das erst Foto zeigt Altenberge mit Blick von der Billerbecker Straße in Richtung katholische Kirche (Foto um 1900, Hochformat, Quelle: Bildarchiv Museum Zurholt). Die mittig verlegten Trittsteine (helle Flecken auf dem Foto) zeigen, dass selbst Straßen in Ortsnähe nur eine einfache Befestigung aufwiesen.

Ein anderes Foto zeigt Altenberge mit Blick aus Richtung Billerbeck/Laer (Foto um 1900, Querformat, Quelle: Bildarchiv Museum Zurholt). Auf Basis dieser Wegebefestigung konnten Bauern und Händler ihre Wege zurückzulegen, ohne mit Ihrem Wagen und Transportgut im Schlamm zu versinken.  Und auch die Kirchgänger nutzten diese Wege, um Sonntags "trockenen Fußes" aus entfernt liegenden Bauerschaften zur heiligen Messe zu kommen, kommentiert Eugen Zurholt.

Und auch die Kirchgänger nutzten diese Wege, um Sonntags "trockenen Fußes" aus entfernt liegenden Bauerschaften zur heiligen Messe zu kommen, kommentiert Eugen Zurholt.